「お母さん、今日のお薬飲んだ?」

毎日電話で確認するたびに、親子でちょっぴり気まずい空気が流れる…。

そんな経験、ありませんか?

親を心配する気持ちとは裏腹に、つい問い詰めるような口調になって自己嫌悪。

親も忘れてしまう自分に落ち込んで、会話がだんだん減っていく…。

心が張り裂けそうな思いをしているあなたへ。

もう一人で悩まないでください。

この記事では、高齢者の薬の飲み忘れを防止するための、根本的な原因から感動レベルで楽になる具体的な解決策まで、現役薬剤師が本気で解説します。

この記事を読み終える頃には、「薬飲んだ?」という確認の電話は、「今日の調子どう?」という温かい会話に変わっているはず。

親子の笑顔を取り戻すための、魔法の仕組み作りを一緒に始めましょう!

「また忘れてる…」親を責める前に知って!飲み忘れの“意外な”原因

「どうして何度も忘れるの!」そう言いたくなる気持ち、痛いほどわかります。

老いていく親を、自分の中で認めたくない気持ち。

何だか言いようのない、胸が押しつぶされるような感じ。

でも、ちょっと待ってください。

その飲み忘れ、単なる「年のせい」や「不注意」ではないかもしれません。

実はそこには、ご本人も気づいていない “ 意外な原因 ” が隠されていることが多いのです。

原因がわかれば、対策は驚くほどシンプルになります。

まずは、愛する親御さんの心と身体に何が起きているのか、そっと耳を傾けてみませんか?

年のせいだけじゃない?薬が多すぎる「ポリファーマシー」問題

「なんだか最近、親が飲む薬の種類がどんどん増えている…」そう感じたら、ポリファーマシーを疑ってみる必要があります。

ポリファーマシーとは

多くの薬を服用することにより、薬同士が互いに影響し合って副作用のリスクが高まったり、飲み間違いが増えたりする状態のことを指します。

一般的に、内服薬が6種類以上になると、副作用が起こる確率がグンと高まると言われています。

| 起こりやすくなる副作用の例 | 具体的な症状 |

| ふらつき・転倒 | めまい、足元がおぼつかない、立ちくらみ |

| 認知機能の低下 | もの忘れ、ぼーっとする、判断力の低下 |

| 食欲不振 | 吐き気、胃のむかつき、食事が美味しくない |

| うつ症状 | 気分が落ち込む、やる気が出ない、眠れない |

| 排尿障害 | トイレが近くなる、尿が出にくい |

薬の数が増えれば管理は複雑になり、「どれをいつ飲むんだっけ?」と混乱するのは当たり前。

これでは高齢で無くても、働き盛りの若い人でも忘れてしまいます。

さらに、副作用で一日中ぼーっとしてしまえば、薬を飲む意欲そのものが失われてしまいます。

これが、飲み忘れの大きな原因の一つなのです。

※参照:PMDAのくすり相談窓口

「面倒くさい」はSOSのサインかも?隠れた気持ちを理解しよう

親御さんが「薬を飲むのが面倒くさい」と口にしたら、それは単なるわがままではないかもしれません。

その言葉の裏には、声に出せない「つらさ」が隠れている可能性があります。

それは、私たち子ども世代には想像しにくい、切実なSOSサインなのです。

例えば…

「シートから薬を出すのが大変…」

指先の力が弱くなったり、リウマチで関節が痛んだりすると、硬いPTPシートから薬をプチっと押し出す作業は、まるで拷問のような苦痛になります。

「錠剤が大きくて飲み込めない…」

唾液の分泌量が減る高齢者にとって、大きな錠剤やカプセルを飲み込むのは一苦労。

喉に引っかかる感覚が怖くて、薬を飲むこと自体がストレスになっているケースは少なくありません。

「副作用が辛くて…」

「この薬を飲むと、どうも胃がムカムカする」「一日中眠くて何もできない」。

そんな副作用のつらさを、医師や家族に遠慮して言い出せずにいるのかもしれません。

「面倒くさい」の一言で片付けずに、「何か飲むのが大変な理由でもある?」と優しく問いかけてみてください。

思いもよらなかった本音を聞き出せるかもしれません。

実はあなたも原因?良かれと思ってやっているNGな関わり方

親を想うからこそ、私たちは一生懸命になります。

でも、その「良かれと思って」が、実は親御さんを追い詰め、かえって飲み忘れを助長しているとしたら…?

ドキッとするかもしれませんが、一度、ご自身の関わり方を振り返ってみましょう。

| やってしまいがちなNGな関わり方 | 親の気持ち(心の声) | おすすめのOKな関わり方 |

| ①一方的に叱る・問い詰める 「どうしてまた忘れたの!」 | (忘れたくて忘れてるんじゃない…責めないでほしい) | ①まずは共感・心配する 「そっか、忘れちゃったか。体調は大丈夫?」 |

| ②難しい管理方法を押し付ける 「このアプリで管理して!」 | (そんなの難しくて使えないよ…) | ②一緒に方法を探す 「どっちのケースが見やすい?一緒にやってみようか」 |

| ③子どものように扱う 「はい、今日のお薬ですよー(キャラクターもののケース)」 | (私は子どもじゃない!馬鹿にしないで) | ③自尊心を尊重する 「これならお母さんも管理しやすいかなと思って。どうかな?」 |

| ④完璧を求めすぎる 「1回でも飲み忘れたらダメでしょ!」 | (そんなに言われたら、もう何もかも嫌になる…) | ④たまには忘れてもOKと伝える 「1回くらい大丈夫!また明日から気をつければいいよ」 |

私たちはつい「正しいこと」を教えようとしますが、親御さんにとっては「気持ちを理解してくれること」の方が何倍も大切です。

正論で追い詰めるのではなく、安心できる環境を作ってあげることが、結果的に飲み忘れ防止への一番の近道になります。

親子バトル勃発!?飲み忘れ防止グッズ導入の“失敗あるある”

「これで安心!」と意気揚々と買ってきた飲み忘れ防止グッズ。

それなのに、なぜか親は不満そう…。

しまいには「こんなもの使いたくない!」と親子ゲンカに発展…なんて悲しい事態は避けたいですよね。

ここでは、善意が裏目に出てしまう “ 失敗あるある ” をご紹介します。

これを読めば、あなたのグッズ選びはもう失敗しません!

高機能すぎて使えない!ハイテクグッズの落とし穴

最近は、時間になると音声で知らせてくれる「服薬支援ロボット」や、飲んだかどうかをスマホに通知してくれる「スマートお薬ケース」など、驚くほど高機能なグッズが増えています。

子世代の私たちから見れば「これさえあれば完璧!」と思えるような夢のアイテムですよね。

しかし、ここに大きな落とし穴があります。

☆「初期設定が複雑で、結局私がいないと何もできない…」

☆「Wi-Fiがしょっちゅう切れて、肝心な時に通知が来ない…」

☆「『充電してください』って言われても、お母さんには何のことか分からない…」

もちろん使いこなせれば、これほど便利なものはありません。

離れていても薬を飲んだか知らせてくれたり、こちらからお知らせもできます。

でも親御さんのITリテラシーやご自宅の環境を無視したハイテクグッズの導入は、「使えない不用品」を増やすだけ。

それどころか、「こんなものも使えないのか」と親御さんに無力感を抱かせてしまう危険性すらあるのです。

大切なのは、機能の多さではなく「本人が一人で、無理なく、毎日使えること」。

この一点を忘れないでください。

「子ども扱いしないで!」親のプライドを傷つける瞬間

薬の管理は、ご本人の「自立」の象徴でもあります。

頭の体操の為に、あえて自分で管理しているかたも多くいらっしゃいます。

それを手伝うつもりが、いつの間にか「管理」や「監視」になってしまい、親御さんの大切なプライドを傷つけてしまうことがあります。

例えば、お薬カレンダー。

壁にかけるタイプは便利ですが、来客があった時に「いかにも病人がいる家」という感じがして嫌だ、と思う方もいらっしゃいます。

また、曜日ごとにカラフルな動物の絵が描いてあるようなお薬ケースは、可愛らしいですが「まるで子ども扱いされているみたい」と屈辱的に感じる方もいるのです。

グッズを選ぶときは、ぜひ一度、親御さんの立場になって想像してみてください。

【失敗しないグッズ選び・魔法のチェックリスト】

□ そのデザインは、親の部屋の雰囲気に合っているか?

□ 来客時に、さっと隠せるものか?

□ 「いかにも介護用品」という見た目ではないか?

□ 親が好きな色や、馴染みのある形か?

□ いくつか候補を見せて、本人に選んでもらう時間は作ったか?

あなたのその配慮が、親御さんの「これなら使ってみようかな」という前向きな気持ちを引き出します。

買って満足はダメ!本当に大切なのは設置後の“声かけ”

さあ、最高のグッズが見つかりました!

薬をセッティングして、「じゃあ、あとはよろしくね!」。

…これで終わりにしては、せっかくの努力が水の泡です。

グッズ導入で最も大切なのは、実は設置した後の関わり方なのです。

道具は、あくまでも生活を助けるための補助輪にすぎません。

本当に親御さんの心を動かすのは、あなたの温かい血の通ったコミュニケーションです。

一緒に練習する時間を作る

「このボタンを押すと、こうなるんだよ。一緒にやってみようか」と、焦らず、根気よく。

小さな成功をめちゃくちゃ褒める

「わ、ちゃんとカレンダーに入れられたんだね!すごい!助かるなあ」と、少し大げさなくらいに褒めてみましょう。

感謝の気持ちを伝える

「お母さんが自分で薬を管理してくれると、お父さん(私)もすごく安心だよ。ありがとうね」と伝えることで、親御さんは「家族の役に立っている」と実感できます。

グッズを介して親子のコミュニケーションが増え、笑顔が生まれる。

それこそが、グッズ導入の本当の成功と言えるでしょう。

感動レベルで楽になる!ストレス激減の“仕組み化”作戦スタート!

さあ、ここからが本番です!

原因を理解し、失敗しないグッズ選びのコツを掴んだあなたに、もう怖いものはありません。

日々の「飲んだ?」「飲んでない」の攻防から完全に解放されるための、感動的な「仕組み化」作戦を3つのステップでご紹介します。

この作戦が完了する頃には、あなたの心は驚くほど軽くなっているはずです!

【ステップ1】まずは薬局でプロに相談!「一包化」で劇的にシンプルに

飲み忘れ防止策の全ての土台となる、最も重要で効果絶大なステップ。

それが、かかりつけ薬局の薬剤師に相談して、薬を「一包化(いっぽうか)」してもらうことです。

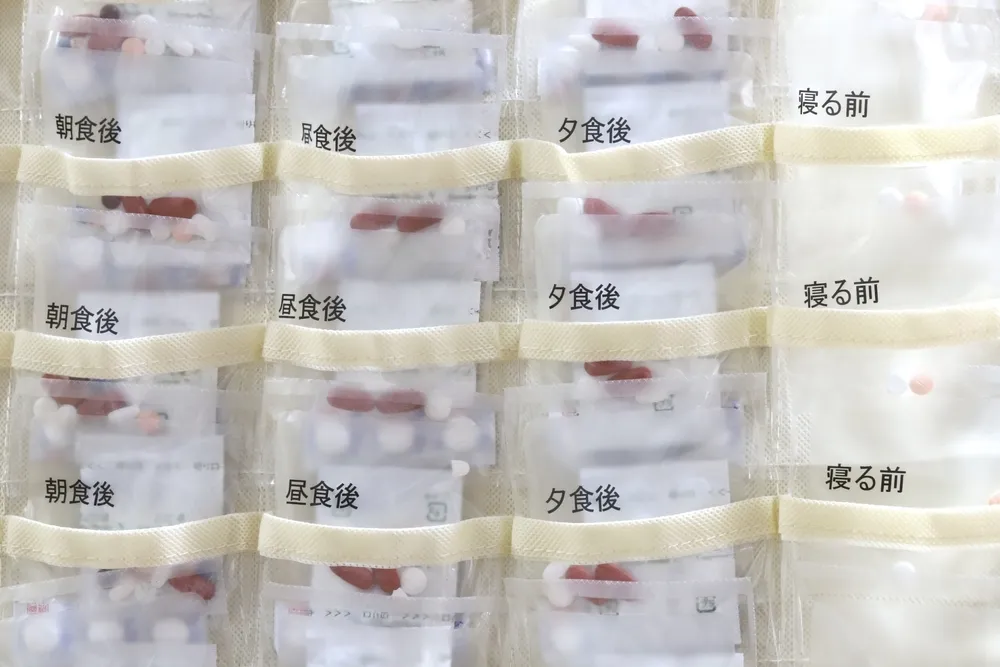

一包化とは、朝・昼・夕・寝る前など、飲むタイミングが同じ複数の薬を、1つの袋にまとめてもらう方法です。

【一包化の絶大なメリット】

〇 飲むべき薬が一目瞭然!

「朝」と書かれた袋を1つ飲むだけでOK。

「どの薬を飲むんだっけ?」という最大の悩みから解放されます。

〇 飲み間違いがなくなる

似たような薬を間違えて2回飲んでしまう、といった危険なミスを物理的に防げます。

〇 管理が超絶シンプルに

何種類もの薬のシートを管理する必要がなくなり、お薬カレンダーなどへのセットも驚くほど楽になります。

「でも、お金がかかるんじゃ…?」と心配になるかもしれませんが、医師の指示があれば健康保険が適用される場合がほとんどです。

まずは、お薬手帳を持って、いつも利用している薬局の薬剤師さんに「親の飲み忘れが多くて…。一包化ってできますか?」と相談してみてください。

あなたの最も心強い味方になってくれるはずです。

(※ 全ての薬が一包化できるわけではありません。湿気に弱い薬など、一部例外もあります。)

薬の管理については、関連記事「病院や薬局で処方された薬の保管どうしてる?正しい保管方法と注意点をお話しします!」もご覧ください。

【ステップ2】最強の置き場所発見!「食卓セット」で忘れようがない環境作り

薬の管理で意外と見落としがちなのが、「薬の定位置」です。

あちこちに薬が散らばっていては、見つけるだけで一苦労。

飲み忘れ防止の鉄則は、「生活の流れの中に、薬が自然と登場する仕組み」を作ることです。

そこでおすすめなのが、「食卓セット」作戦!

やり方は簡単。

お盆や素敵なトレーの上に、

「①コップに入れたお水」

「②その時間に飲む一包化された薬」

「③好きなお茶菓子や湯呑み」

を全部セットにして、食事が終わった後に必ず目に入る食卓の隅に置いておくのです。

【食卓セット作戦が最強なワケ】

〇 「食後」という最高のタイミングを逃さない

食事をしたら、自然と薬のセットが目に入る。

この流れが最強の飲み忘れ防止アラームになります。

〇 飲むための準備が不要

水を汲みに行ったり、薬を探したりする手間が一切ないので、「面倒くさい」という気持ちが湧きません。

〇 ちょっとした楽しみになる

薬と一緒に好きなお菓子が置いてあれば、「薬を飲んだら、これを食べよう」という前向きな気持ちが生まれます。

他にも、洗面所(歯磨きのついでに)や、いつも座る椅子の横のサイドテーブルなど、ご本人の生活スタイルに合わせて「最強の置き場所」を見つけてあげてください。

ただし、直射日光が当たる場所や、湿気の多い場所は薬の品質が変わってしまうので絶対に避けましょう。

私も在宅業務で、多くの患者様のお宅にお邪魔しますが、みなさん「最強の置き場所」をきめていらっしゃいます!

【ステップ3】家族みんなを巻き込む!「ゆるやか見守りチーム」結成のすすめ

親の薬の管理は、一人で背負うにはあまりにも重すぎる責任です。

どうか、一人で抱え込まないでください。

あなたには、頼れる仲間がたくさんいるはずです。

さあ、兄弟姉妹、近所に住む親戚、そして地域のプロたちを巻き込んで、「ゆるやか見守りチーム」を結成しましょう!

【チームメンバー候補】

兄弟姉妹・親戚

LINEグループなどで「今日、お母さんに電話したら元気そうだったよ!薬も飲んでたみたい」と情報共有するだけでも、心の負担は軽くなります。

かかりつけ薬剤師

薬の専門家。副作用の相談や残薬の調整など、最も頼りになる存在です。

訪問看護師・ヘルパー

介護サービスを利用しているなら、服薬の確認やセットをお願いできる場合があります。

ケアマネジャー

介護の司令塔。様々なサービスを繋いで、最適なサポート体制を一緒に考えてくれます。

地域包括支援センター

「どこに相談していいか分からない」ときの最初の相談窓口。

保健師や社会福祉士などの専門家が無料で相談に乗ってくれます。

まさに地域の駆け込み寺です。

※お住まいの地域の「地域包括支援センター」は、「〇〇市 地域包括支援センター」で検索すればすぐに見つかります。

※参照:厚生労働省「地域包括支援センター」

「チームで見守っている」。

その事実が、あなたの心を驚くほど軽くし、親御さんにとっても「自分は一人じゃない」という大きな安心感に繋がるのです。

まとめ:「薬飲んだ?」から「今日の調子どう?」へ。会話が変わる喜びを!

高齢者の薬の飲み忘れを防止するための長い道のり、お疲れ様でした。

飲み忘れの原因は「年のせい」だけではなく、薬が多すぎる問題や、心と身体の隠れたSOSサインがあること。

そして、対策はただグッズを渡すのではなく、ご本人の気持ちに寄り添いながら「仕組み化」することが何より大切だとお分かりいただけたかと思います。

「一包化」で薬をシンプルにし

「定位置」を決めて忘れようがない環境を作り

そして「チーム」でゆるやかに見守る。

この3つの仕組みが回り始めれば、あなたはもう「薬飲んだ?」と毎日確認するストレスから解放されます。

代わりに生まれるのは、「今日の調子どう?」「このお菓子、美味しいね」そんな親子の温かい会話の時間です。

一番大切なのは、あなたが一人で完璧を目指さないこと。

疲れたときは、いつでも私たち薬剤師や、地域包括支援センターのようなプロを頼ってください。

あなたの心が軽くなることが、親御さんの笑顔に繋がる一番の近道なのですから。