頭痛や生理痛、急な歯の痛みなど、私たちの生活に痛みはつきものです。

そんな時、私たちの強い味方になってくれるのが「痛み止め」です。

しかし、痛み止めを飲むタイミングについて、「食後に飲むように」と聞きながらも、その理由を深く理解している方は少ないかもしれません。

「食事を摂る時間がないけど、今すぐ飲みたい…」 「ロキソニンとカロナール、何が違うの?」

そんなあなたの疑問や「もしも」の状況に、薬剤師がお答えします。

この記事では、痛み止めを食後に飲むべき理由から、どうしても空腹時に飲まないといけない時の対処法、そして市販薬の正しい選び方まで、詳しく解説していきます。

その他の薬の飲み方については、関連記事「薬の正しい飲み方知っていますか?薬の用法について解説します」でも書いているので、合わせてごらんください。

なぜ痛み止めは「食後」に飲むのが良いの?3つの理由

すでにご存知の方も多いと思いますが、まずは基本からおさらいしましょう。

痛み止めを食後に服用することが推奨される主な理由は3つあります。

理由① 胃腸への負担を和らげるため(胃が荒れるのを防ぐ)

これが、食後に飲むべき最大の理由と言っても過言ではありません。

特に「NSAIDs(エヌセイズ)」と呼ばれるタイプの痛み止めは、痛みを抑える効果が高い一方で、胃の粘膜を荒らしてしまう可能性があるのです。

【NSAIDsが胃を荒らす仕組み】

私たちの体の中には、「プロスタグランジン(PG)」という物質があります。

このPGは、痛みや熱を引き起こす原因になる一方で、胃の粘膜を守るバリアを作ったり、胃酸の分泌をコントロールしたりする、大切な役割も担っています。

NSAIDs系の痛み止めは、痛みや熱の原因となるPGが作られるのをブロックすることで、その効果を発揮します。

しかし、その際に、胃を守ってくれるPGまで一緒にブロックしてしまうという、ちょっと困った一面があるんです。

参考情報

多くの市販の痛み止めに含まれるイブプロフェンやロキソプロフェンナトリウム水和物などがNSAIDsに分類されます。

これらの医薬品の添付文書には、副作用として「胃部不快感、胃痛、吐き気」などが記載されており、「空腹時の服用は避けてください」と明記されています。

(出典:PMDA(医薬品医療機器総合機構)ウェブサイト)

空腹の状態でNSAIDsを飲むということは、いわば守りの兵士(PG)がいないお城(胃)に、直接攻撃を仕掛けるようなもの。

胃酸が直接胃の壁を刺激し、胃痛や吐き気、ひどい場合には胃潰瘍を引き起こすリスクが高まってしまうのです。

そこで活躍するのが「食事」です!

食後に薬を飲むことで、食べ物がクッションとなり、薬が胃の粘膜に直接触れるのを防いでくれます。

さらに、食べ物によって胃酸が薄まるため、胃への刺激をグッと和らげることができるのです。

【主な痛み止めの成分と胃への負担】

| 成分の種類 | 分類 | 主な市販薬の例 | 胃への負担 | 特徴 |

| イブプロフェン | NSAIDs | イブ、リングルアイビーなど | あり | 炎症を伴う痛みに効果的 |

| ロキソプロフェン | NSAIDs | ロキソニンSなど | あり | 効き目が速く、鎮痛効果が高い |

| アスピリン | NSAIDs | バファリンAなど | あり | 解熱・鎮痛・抗炎症作用を持つ |

| アセトアミノフェン | 非NSAIDs | タイレノールA、カロナールなど | 比較的少ない | 脳の中枢に作用。 空腹時でも服用可能な製品があるが、医師・薬剤師への相談が望ましい |

このように、特にNSAIDsに分類される痛み止めを飲む際は、あなたのデリケートな胃を守るために、食後の服用が絶対的な基本だと覚えておいてくださいね。

理由② 薬の効果を安定させるため

「薬って、空腹のほうが吸収が良くて効きそうじゃない?」

そう考える方もいらっしゃるかもしれません。

確かに一部の薬はその通りなのですが、痛み止めに関しては、食後に飲むことで効果がより安定するという大きなメリットがあるんです。

空腹時に薬を飲むと、薬の成分が急速に吸収され、血液中の薬の濃度(血中濃度)が急激にグンと上がります。

一見、早く効きそうで良いことのように思えますが、この急上昇は諸刃の剣。

濃度が急に上がりすぎると、めまいやふらつきといった副作用が出やすくなる可能性があります。

さらに、急激に上がった分、下がるのも早く、効果が持続する時間も短くなってしまうことがあるのです。

まるで、短距離走のように一気に駆け抜けて、すぐにバテてしまうイメージですね。

一方、食後に薬を飲むと、食べ物と一緒にゆっくりと消化・吸収されるため、薬の血中濃度は穏やかに上昇し、一定の濃度で安定しやすくなります。

これは、長距離ランナーがペースを保ちながら安定して走り続けるイメージ。

急激なピークがない分、副作用のリスクを抑えつつ、安定した効果を長くキープすることができるのです。

せっかく痛み止めを飲むなら、ただ一瞬効くだけでなく、安定して長く痛みをコントロールしたいですよね。

そのためにも、食後の服用はとても理にかなった方法なのです。

理由③ 飲み忘れを防ぐという、意外なメリット

「薬を飲む」という特別な行動は、日常生活の中でつい忘れてしまいがちです。

「朝はバタバタしていて飲み忘れた…」

「仕事に集中していたら、お昼の薬を飲むタイミングを逃した…」

そんな経験、誰にでもあるのではないでしょうか。

そこで、「毎食後」というルールが、強力なリマインダーとして機能してくれます。

「朝ごはんを食べたから、薬を飲もう」

「お昼休憩でランチをしたら、薬の時間だ」

というように、「食事」という日常的な習慣と「服薬」をセットにすることで、飲み忘れを劇的に減らすことができるのです。

これは「習慣化の法則」とも言える、とても効果的な方法です。

薬は、決められた用法・用量を守ってこそ、その効果を最大限に発揮します。

特に、1日に数回服用する必要がある場合、飲み忘れてしまうと体内の薬の濃度が下がってしまい、痛みがぶり返してしまうことも。

「なんだ、そんなことか」と思うかもしれませんが、この「飲み忘れの防止」は、治療を継続する上で非常に重要なポイント。

地味ながらも、私たち薬剤師が「食後」をおすすめする、大切な理由の一つなのです。

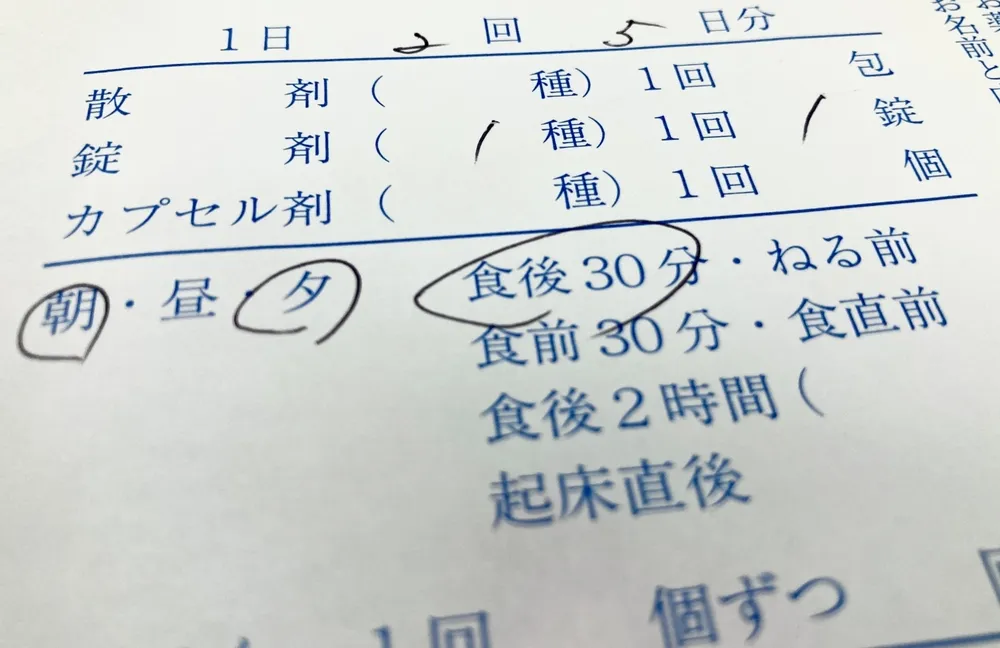

「食後」とは具体的にいつ?食事を終えて30分以内が目安です

さて、「食後」が大切なのは分かったけれど、「じゃあ、その『食後』って具体的にいつまでのことなの?」という新しい疑問が浮かんできますよね。

ごはんを食べ終わって、テレビを観て、お風呂に入って…そのあとでも「食後」と言えるのでしょうか?

薬剤師としてお答えする「食後」のゴールデンタイムは、ずばり「食事を終えてから30分以内」です。

これは、食べたものが胃の中にまだたくさん残っていて、胃酸の分泌も活発になっている時間帯だから。

このタイミングで薬を飲めば、先ほどお話しした「胃腸の保護」と「効果の安定」という2大メリットを、最大限に享受することができるのです。

【食後の時間経過と胃の状態(イメージ)】

| 時間 | 胃の状態 | このタイミングでの服薬 |

| 食後すぐ~30分 | 食べ物で胃が満たされ、胃酸も薄まっている状態。 | ◎ベストタイミング! 胃への負担が最も少なく、効果も安定しやすい。 |

| 食後30分~1時間 | 食べ物が少しずつ腸へ移動し始めている。 | ○ 許容範囲。 なるべく早めに飲むのが望ましい。 |

| 食後2時間以上 | 胃の中はほとんど空っぽに(これを「食間」という)。 | △ 注意が必要。 胃への負担を考えると、次の食事後まで待つか、後述の対処法を検討。 |

もし、うっかり30分を過ぎてしまった場合でも、1時間以内くらいであれば、まだ大丈夫です。

慌てずに服用してください。

しかし、食後2時間以上経ってしまった場合は、胃の中はほぼ空っぽの状態(専門的にはこれを「食間」と言います)になっています。

このタイミングで飲むのは、空腹時に飲むのとあまり変わりません。

「食後」と一言で言っても、実はこんなにシビアな時間管理があったなんて、驚きですよね。

ぜひ、これからは「食後30分以内!」を合言葉にしてみてください。

【ケース別】食事がとれない時、空腹でも飲んでいい?

ここまで、「食後」の重要性をお話ししてきましたが、人生、そうは言っていられない時もあります。

「高熱で食欲がまったくない…」

「ひどい歯痛で、何も噛めない…」

「つわりが辛くて、食べ物の匂いもダメ…」

そんな、食事がとれない、でも痛みは待ってくれない!という絶体絶命のピンチ。

こんな時、どうすればいいのでしょうか。

我慢できない痛みと、空腹で飲むことのリスク。

その天秤の前で、途方に暮れてしまいますよね。

大丈夫、そんな時のための対処法もしっかりお伝えします。

どうしても今すぐ飲みたい…空腹時の注意点と正しい対処法

原則として、特にNSAIDs系の痛み止めを空腹時に飲むのは避けるべきです。

しかし、どうしても痛みが我慢できず、やむを得ず服用する場合には、以下の点を必ず守ってください。

アセトアミノフェンを選ぶ

もし可能であれば、痛み止めの成分を選びましょう。

前出の表にもあるように、「アセトアミノフェン」は、NSAIDsとは異なる仕組みで作用するため、胃への負担が比較的少ないとされています。

市販薬のパッケージ裏の成分表示を確認し、「アセトアミノフェン」と書かれた製品を選ぶのが、まず最初の選択肢です。

薬剤師からのアドバイス

アセトアミノフェンは比較的安全性の高い成分ですが、肝臓への負担を考慮し、定められた用量を必ず守ることが非常に重要です。

特に、アルコールとの併用は絶対に避けてください。

(出典:厚生労働省「アセトアミノフェンの適正な使用について」)

いつもより多めの水(または、ぬるま湯)で飲む

薬を飲むときは、必ずコップ1杯(約200ml)程度の水かぬるま湯で飲んでください。

水の量が少ないと、薬が食道に張り付いたり、胃の中でうまく溶けずに粘膜を刺激したりする原因になります。

空腹時は特に、多めの水で薬を胃へスムーズに送り込み、素早く溶かしてあげることが大切です。

飲んだ後すぐに横にならない

服用後すぐに横になると、薬が食道に逆流してしまう可能性があります。

最低でも15〜30分は、座ったり立ったりして、上体を起こした姿勢を保つように心がけましょう。

牛乳やクッキーで代用できる?薬剤師の答えは…

「食事が無理なら、せめて何かお腹に入れてから…」と考えた時、牛乳やクッキーなどが頭に浮かぶかもしれません。

この考え、大正解です!

何もない空っぽの胃に薬を入れるより、何か少しでも入っている方が、胃への負担は格段に少なくなります。

【空腹時の痛み止め服用お助けアイテム】

| アイテム | おすすめ度 | 理由・ポイント |

| 牛乳・ヨーグルト | ★★★★★ | 乳製品に含まれる脂肪分やタンパク質が、胃の粘膜をコーティングし、胃酸を中和してくれます。 まさに「飲む胃薬」のような存在です。 |

| クッキー・ビスケット・クラッカー | ★★★★☆ | 固形物が少量でもあることで、薬が直接胃壁に触れるのを防ぐクッションになります。 数枚でも効果的です。 |

| ゼリー飲料 | ★★★★☆ | 喉越しが良く、食欲がない時でも摂取しやすいのが魅力。 水分と栄養も同時に補給できます。 |

| パン・おかゆ | ★★★★☆ | 消化が良く、胃に優しい食べ物の代表格。 少量でも胃をしっかり守ってくれます。 |

| 避けた方が良いもの | – | コーヒー、紅茶、緑茶(カフェインが胃酸分泌を促進)、炭酸飲料、柑橘系のジュース(酸が強い)、香辛料の多いものなどは、胃への刺激が強いため避けましょう。 |

もちろん、これらはあくまで緊急時の応急処置です。

本来は、きちんとした食事の後に服用するのがベストであることは、忘れないでくださいね。

でも、「何もないよりは、はるかにマシ!」です。

食事がとれないほどのつらい痛みの時は、我慢せずにこれらのアイテムを活用して、賢く痛み止めと付き合ってください。

【市販薬の選び方】ロキソニン・カロナール・イブ どう違う?成分ごとの特徴を徹底比較!

ドラッグストアには多くの痛み止めが並んでおり、どれを選べば良いか迷ってしまいますよね。

ここでは代表的な3つの成分「ロキソプロフェン」「アセトアミノフェン」「イブプロフェン」の特徴を比較し、あなたの痛みに合った薬を選ぶお手伝いをします。

| 成分名 | ロキソプロフェン | アセトアミノフェン | イブプロフェン |

| 代表的な市販薬 | ロキソニンS | カロナールA, タイレノールA | イブA錠, リングルアイビー |

| 特徴 | 炎症を抑える作用と痛みを抑える作用が非常に強い。 即効性に優れる。 | 作用は比較的穏やかだが、胃に優しく、子どもや妊娠・授乳中の方(※)でも使いやすい。 | 鎮痛効果が高く、特に生理痛や頭痛によく効くと言われる。解熱作用も持つ。 |

| 得意な痛み | 関節痛、歯痛、抜歯後の痛み、外傷痛など炎症を伴う強い痛み | 発熱時の解熱、軽度〜中等度の頭痛や生理痛 | 生理痛、頭痛、のどの痛み |

| 主な副作用 | 胃腸障害、腎機能障害など | (比較的少ないが)肝機能障害など | 胃腸障害、眠気など |

| 注意点 | 胃が弱い方は注意。 長期連用は避ける。第1類医薬品のため薬剤師からの説明が必要。 | 効果がマイルドなため、強い痛みには効きにくい場合がある。 | 眠くなる成分が配合されている製品もあるため、運転前は注意が必要。 |

※妊娠・授乳中の方は、服用前に必ず医師・薬剤師にご相談ください。

どの薬を選べばいい?

- とにかく速く、強い痛みを抑えたい方 → ロキソプロフェン(ロキソニンSなど)

- 胃への負担が心配、穏やかな効き目を求める方 → アセトアミノフェン(カロナールAなど)

- つらい生理痛や頭痛に悩んでいる方 → イブプロフェン(イブA錠など)

まとめ ~正しいタイミングで、痛み止めと上手に付き合いましょう~

痛み止めは、私たちのQOL(生活の質)を支えてくれる重要な薬です。

その効果を最大限に引き出し、安全に使用するためには、正しい知識を持つことが不可欠です。

- 基本は「食後30分以内」に服用する

- 空腹時に飲む場合は、多めの水で。牛乳やヨーグルトは避けるのが無難

- 胃に優しいのは「アセトアミノフェン」

- 自分の痛みの種類や強さに合わせて、市販薬の成分を選ぶ

この記事が、あなたの痛み止めに関する疑問を解消し、より安心して薬と付き合うための一助となれば幸いです。

もし服用に際して不安な点や分からないことがあれば、遠慮なくかかりつけの医師や薬剤師にご相談ください。