「骨密度、ちょっと低めですね」。

健康診断でそう言われて、ドキッとした経験はありませんか?

「まだ大丈夫だろう」なんて見て見ぬフリをしていたら、いつの間にかスカスカに…なんて、考えただけでもゾッとしますよね。

特に女性は40代を過ぎると、骨の健康が気になり始めるお年頃。

この記事では、あなたのそんなモヤモヤした不安を吹き飛ばすために、薬剤師の視点から「骨密度」について、どこよりも熱く、そして分かりやすく解説します!

ご自身の年齢別の数値と照らし合わせながら、将来の自分のために、今日からできる骨活(こつかつ)、一緒に始めてみませんか?

薬を飲み始めるのは、正しい知識を知ってからでも遅くありません。

まずはこの記事を読んで、10年後、20年後も自分の足で颯爽と歩く未来を手に入れましょう!

おもしろ関連記事「【血圧の薬、一生はイヤ!やめる前に知るべきリスクと希望の光とは】」も合わせてご覧ください!

あなたの数値は大丈夫?「骨量減少(オステオペニア)」と「骨粗鬆症」の境界線

健康診断の結果票に書かれている「骨密度」の項目。

なんだかよく分からないアルファベットと数字が並んでいて、そっと閉じてしまった…なんて方も多いのではないでしょうか。

でも、大丈夫!ここさえ押さえれば、自分の骨の状態がハッキリと見えてきます。

注目すべきは「YAM値(ヤムち)」という項目です。

これは「若年成人平均値(Young Adult Mean)」の略で、

骨量が最大になる20代〜30代の健康な人の骨密度を100%としたときに、あなたの骨密度が何%に当たるか

を示した数値。

いわば、あなたの「骨の元気度」を測る成績表のようなものなんです。

このYAM値を使って、骨の健康状態は3つの段階に分けられます。

| YAM値(若年成人平均値) | 判定 | 状態 |

| 80%以上 | 正常 | おめでとうございます! 今のところ骨は健康です。 この状態をキープしましょう! |

| 70%以上80%未満 | 骨量減少(オステオペニア) | 黄色信号!骨が少し減り始めています。 骨粗鬆症予備軍とも言える段階です。 |

| 70%未満 | 骨粗鬆症(こつそしょうしょう) | 赤信号! 骨がもろく、骨折しやすい危険な状態です。 治療を検討する必要があります。 |

いかがでしたか?ご自身の数値を当てはめてみてください。

もし「骨量減少」の段階だったとしても、落ち込む必要はまったくありません!

むしろ、「本格的な骨粗鬆症になる前に気づけてラッキー!」と考えてください。

この段階であれば、食事や運動といった生活習慣を見直すことで、骨密度の低下を食い止め、改善できる可能性が十分に残されています。

今が、あなたの骨の未来を変える絶好のチャンスなのです。

【セルフチェック】私は大丈夫?骨粗粗鬆症になりやすい人の危険因子リスト

「私のYAM値は正常だったから安心!」と思った方も、油断は禁物です。

骨粗鬆症は、今の骨密度だけでなく、生活習慣や体質も大きく関係してきます。

自分に当てはまるものがないか、一緒にチェックしてみましょう。

体型:痩せ型の人はリスクが高い?

[ ] 痩せている、またはBMIが18.5未満だ

なぜ?

体重が軽いと、骨にかかる負荷が少なくなるため、骨が作られにくくなります。

また、脂肪組織は女性ホルモン(エストロゲン)を作る働きもあるため、過度に痩せているとホルモンバランスが崩れ、骨がもろくなる原因に。

食生活: カルシウムやビタミンDは足りていますか?

[ ] 牛乳や乳製品、大豆製品をあまり食べない

[ ] 魚を食べる習慣があまりない

[ ] 過度なダイエットをした経験がある、または現在している

なぜ?

カルシウムは骨の主成分。ビタミンDはカルシウムの吸収を助ける名パートナーです。

極端な食事制限は、骨に必要な栄養素が慢性的に不足する原因になります。

運動習慣: 定期的に運動していますか?

[ ] 運動はほとんどしない。デスクワークが多い

[ ] 日光を浴びる機会が少ない

なぜ?

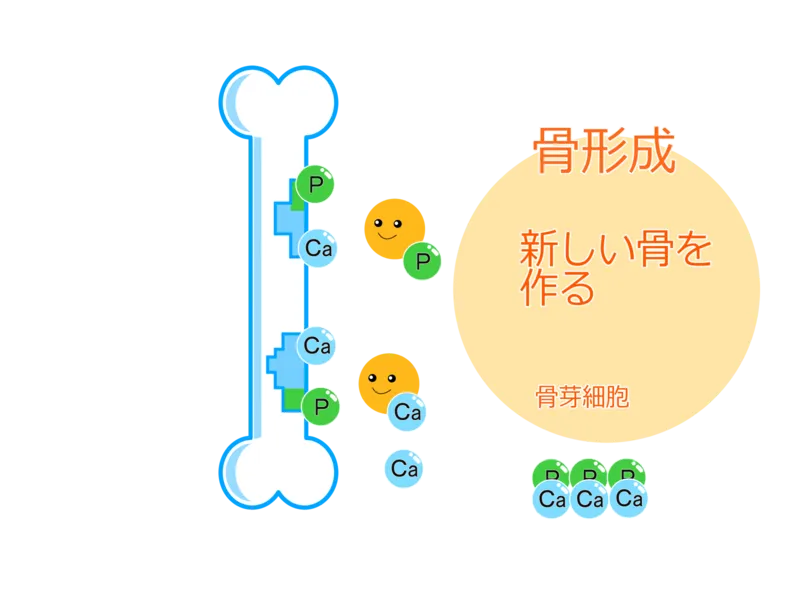

骨は、運動による適度な負荷がかかることで、新しい骨を作る細胞が活発になります。

また、日光を浴びることで、体内でビタミンDが作られます。

嗜好品: 喫煙や過度なアルコール摂取はありませんか?

[ ] タバコを吸う

[ ] 毎日、たくさんの量のお酒を飲む

なぜ?

喫煙はカルシウムの吸収を妨げ、女性ホルモンの働きも悪くします。

多量のアルコールもまた、カルシウムの吸収を邪魔し、骨を作る細胞の働きを弱めてしまうのです。

病歴・薬歴

[ ] ステロイド薬を長期間(目安として3ヶ月以上)服用したことがある

[ ] 関節リウマチ、糖尿病、甲状腺や腎臓の病気などを患っている

なぜ?

病気の治療に使われる一部の薬(特にステロイド)は、副作用として骨を弱くすることが知られています。

また、特定の病気は骨の代謝に影響を与えることがあります。

家族歴

[ ] 母親や父親が、転んだ程度で足の付け根などを骨折したことがある

なぜ?

骨の強さには遺伝的な要素も関係しています。

ご家族に骨折歴がある方は、ご自身も注意が必要です。

どうでしたか?

チェックが多くついたからといって、悲観することはありません。

「自分にはこんなリスクがあったんだ」と知ることが、対策への第一歩。

今日から変えられることが、きっと見つかったはずです。

【年代別データ】40歳からの骨密度(YAM値)の推移と目標にすべき数値

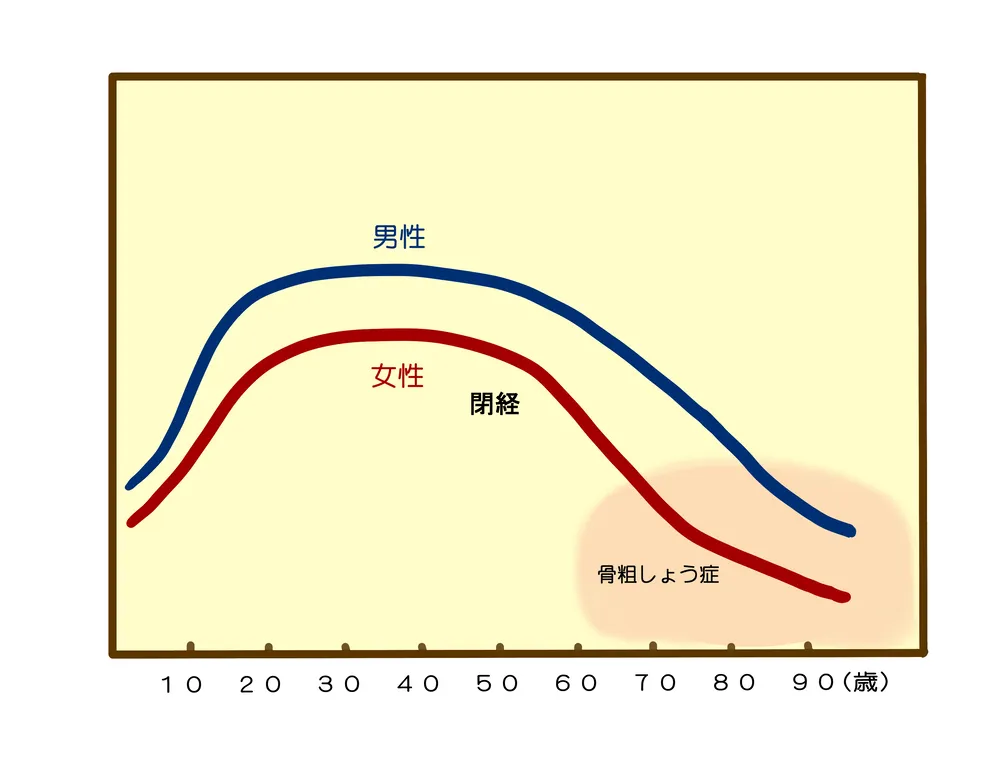

私たちの骨量は、一生同じではありません。

思春期にグンと増え、20歳頃にピークを迎えたあと、40代半ばまでは比較的安定しています。

しかし、そこから先、特に女性はカーブが大きく動きます。

下のグラフは、女性の年齢による骨密度の変化をイメージしたものです。

見ていただいて分かる通り、50歳前後、いわゆる閉経期を迎えると、骨密度はジェットコースターのように急降下します。

これは、骨を壊す細胞の暴走を抑えてくれていた女性ホルモン(エストロゲン)が、閉経とともに激減してしまうためです。

この時期に何もしないと、骨はどんどん弱くなる一方なのです。

想像してみてください。

貯金がどんどん目減りしていく通帳を…。

怖いですよね。

でも、今この事実を知ったあなたは幸運です。

なぜなら、ここからの対策が、あなたの10年後、20年後を大きく左右するのですから。

では、私たちはどのくらいの数値を目標にすれば良いのでしょうか。

もちろん、YAM値100%を目指すのが理想ですが、年齢を重ねることを考えると、現実的な目標を持つことが大切です。

年代別の目標YAM値(目安)

| 年代 | 目標YAM値 | 意識したいこと |

| 40代 | 90%以上をキープ | まだ骨量貯金は十分にある時期。ここから減らさない意識が重要。 |

| 50代 | 80%以上を死守 | 急降下しやすい魔の期間。食事・運動を本気で習慣化するラストチャンス! |

| 60代 | 75%以上をキープ | 骨量減少が当たり前になる年代。70%の危険水域に近づけない努力を。 |

| 70代以降 | 70%以上を維持 | 骨折リスクが最も高まる時期。治療も視野に入れつつ、現状維持を目指す。 |

この数値を「未来の自分との約束」として、ぜひ覚えておいてください。

本気で始める!骨量を維持・改善するための食事プログラム

「薬はまだ早いかな…」そう感じているなら、まず見直すべきは毎日の食事です。

骨は、あなたが食べたもので作られています。

ここでは、骨の貯金を増やすための、最強の食事プログラムをご紹介します!

これだけは摂りたい!1日のカルシウム推奨摂取量をクリアする献立例

骨の材料といえば、なんといってもカルシウム。

成人の1日の推奨量は650mg〜800mg(※)ですが、骨粗鬆症予防を考えるなら、できれば1,000mgを目指したいところ。

(※出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」)

「1,000mgなんて、どうやって摂ればいいの?」と思いますよね。

大丈夫、コツさえ掴めば意外と簡単です。

カルシウムたっぷり!食品含有量リスト

| 食品 | 目安量 | カルシウム含有量(約) |

| 牛乳 | コップ1杯 (200ml) | 220mg |

| ヨーグルト | 1カップ (100g) | 120mg |

| プロセスチーズ | 1切れ (20g) | 126mg |

| 木綿豆腐 | 1/4丁 (75g) | 93mg |

| 納豆 | 1パック (50g) | 45mg |

| 小松菜 | 1/4束 (70g) | 119mg |

| 干しエビ | 大さじ1 (5g) | 355mg |

| ししゃも(生干し) | 3尾 (45g) | 149mg |

どうですか?

例えば、こんな1日ならどうでしょう。

- 朝:ヨーグルト(120mg)に、きな粉をプラス

- 昼:納豆ごはん(45mg)に、味噌汁(ワカメや豆腐入り)

- おやつ:牛乳(220mg)でカフェラテ、チーズ(126mg)をひとかじり

- 夜:焼き魚(ししゃもなら149mg)、小松菜のおひたし(119mg)に干しエビ(ちょい足しでOK)

これだけで、あっという間に目標に近づきます。

いつもの食事に「乳製品」「大豆製品」「小魚」「緑の野菜」を意識的にプラスワン!するだけで、あなたの骨はきっと喜びます。

実は重要!骨の質を高めるビタミンD・K、ビタミンB群

カルシウムだけを一生懸命摂っても、実は不十分。

骨作りには、優秀なサポーターたちの力が必要です。

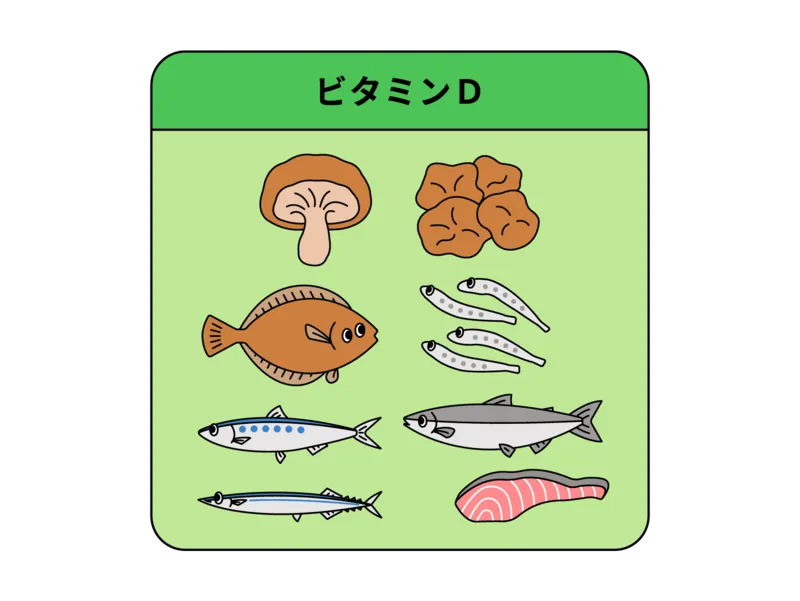

ビタミンD:カルシウム吸収のスーパーサポーター

せっかく摂ったカルシウムも、ビタミンDがないと体内にうまく吸収されません。

例えるなら、優秀な営業マン。

【多く含まれる食品】

鮭、さんま、いわしなどの青魚、きのこ類、卵黄

ビタミンK:骨にカルシウムを沈着させる職人

吸収されたカルシウムを、骨にしっかりとくっつけてくれる接着剤のような役割。

【多く含まれる食品】

納豆(最強です!)、ほうれん草、ブロッコリー、小松菜

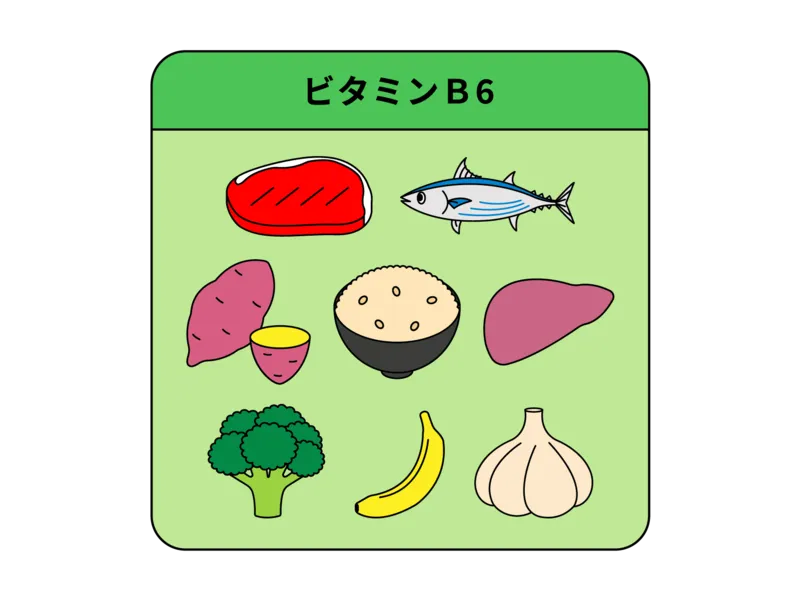

ビタミンB6, B12, 葉酸:骨の“鉄筋”コラーゲンを支える縁の下の力持ち

骨の強さは、カルシウムだけでなく、中心にある鉄筋(コラーゲン)の質も重要。

これらのビタミンは、その質を保つために働きます。

【多く含まれる食品】

レバー、赤身肉、カツオ、マグロ、バナナ、緑黄色野菜

つまり、「カルシウム豊富な主役級食材」と「ビタミン豊富な名脇役たち」をバランス良く食べることが、最強の骨を作る秘訣なのです。

整形外科医も推奨!骨に負荷をかける「ロコモ体操」実践ガイド

食事と並んで、もう一つ欠かせないのが運動です。

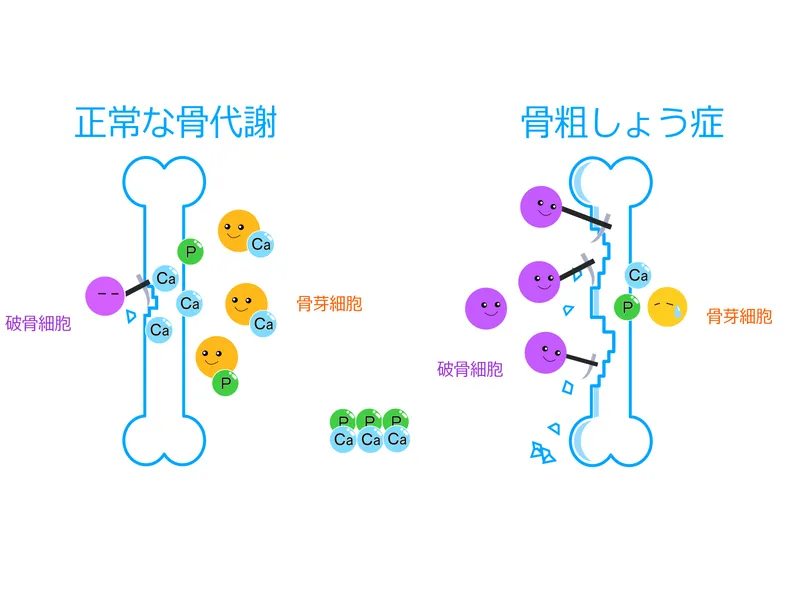

意外に思われるかもしれませんが、骨はちょっとイジメてあげる(=負荷をかける)ことで、「ヤバイ、もっと強くならなきゃ!」とスイッチが入り、新しい骨を作る細胞(骨芽細胞)が活発になる性質を持っています。

でも、激しい運動は必要ありません。

今日からお家で、テレビを見ながらでもできる簡単な「ロコモ体操」をご紹介します。

かかと落とし:最強にして最高の骨刺激!

- まっすぐに立ち、背筋を伸ばします。

- つま先立ちをするように、ゆっくりとかかとを上げます。

- ストン!と、かかとを床に落とします。

【目安】

1日30回程度。

ドスンドスンと振動が頭に響くくらいがベスト。

ひざや腰に痛みがある方は無理しないでくださいね。

片足立ち:バランス感覚もアップ!

- 転倒しないように、壁や机に手をつきます。

- 床につかない程度に片足を上げます。

- そのまま1分間キープ。反対の足も同様に行います。

【目安】

左右1分ずつを1セットとし、1日3セット。

スクワット:下半身の筋力も同時に強化!

- 足を肩幅に開きます。

- 不安な方は、後ろに椅子を置いて、そこに座るようなイメージでゆっくり腰を落とします。

- 太ももが床と平行になるくらいまで下ろし、ゆっくりと元の姿勢に戻ります。

【目安】

ゆっくり5〜6回を1セットとし、1日3セット。

ひざがつま先より前に出ないように注意しましょう。

これらの運動は、骨に直接刺激を与えるだけでなく、筋肉も鍛えて転倒しにくい体を作る効果もあります。

まさに一石二鳥!

「継続は力なり」です。

毎日コツコツ続けて、骨に「喝」を入れてあげましょう。

【重点項目】薬物治療のギモンに答えます。開始基準から薬の種類・使い分けまで

さて、ここからはこの記事の最重要パートです。

「薬」と聞くと、少し身構えてしまうかもしれません。

でも、骨粗鬆症の治療薬は、あなたの未来の骨折リスクを劇的に減らしてくれる、とても心強い味方なんです。

薬剤師として、皆さんの疑問や不安に、正直に、そして詳しくお答えします。

1.どんな状態になったら、お薬を飲み始めるの?

「いつから薬を飲むべきか」については、実は明確な基準が設けられています。

これは「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」にも示されている、専門家たちのお約束事のようなものです。

薬物治療を開始する基準

- 骨密度がYAM値の70%未満の場合

- YAM値が70%以上であっても、転んだだけ、くしゃみをしただけ、といった些細なことで骨折(脆弱性骨折)したことがある場合(特に背骨や足の付け根の骨折は重要です)

基本的にはこの2つです。

※ただし、「骨量減少(YAM値70〜80%未満)」の段階でも、先ほどのセルフチェックで危険因子がたくさんあった方(例:ご家族に骨折歴がある、ステロイドを服用中など)は、骨折予防のために早めに治療を始めることを医師から提案されることもあります。

最終的には、これらの基準と個々のリスクを総合的に見て、医師が判断します。

この基準を知っておくだけでも、医師の説明がスッと頭に入ってくるはずですよ。

2.骨粗鬆症の薬には、どんな種類があるの?

骨粗鬆症の薬は、大きく分けて2つのタイプがあります。

古くなった骨を壊す作業をスローダウンさせる「ブレーキ役」と、新しい骨を作る作業をパワフルに後押しする「アクセル役」です。

タイプ1:骨吸収を抑制する薬(骨の破壊をスローダウンさせるブレーキ役)

今ある骨が、これ以上壊れないように守ってくれるお薬たちです。

- ビスホスホネート製剤(BP製剤)

- 【特徴】

最も広く使われている、いわば治療の王様(第一選択薬)です。

骨に長く留まり、骨を壊す細胞(破骨細胞)の働きを強力に抑え込みます。

毎日飲むタイプから、週1回、月1回、年に1回の点滴まで、様々な種類があり、あなたのライフスタイルに合わせて選べるのが大きな魅力です。 - 【注意点】

これだけは守ってほしい、という厳密な服用ルールがあります。

「①起床後すぐの空腹時に、②コップ1杯(約180ml)の水で飲み、③飲んだ後30分〜1時間は横にならない」。

これは、薬が食道に張り付いて炎症を起こすのを防ぐための、とても大切なお約束です。

また、ごく稀に顎の骨に問題(顎骨壊死)が起きることが報告されているため、抜歯などの歯科治療を受ける前には、必ず「骨粗鬆症の薬を飲んでいます」と医師・歯科医師に伝えてくださいね。

- 【特徴】

- 選択的エストロゲン受容体モジュレーター(SERM:サーム)

- 【特徴】

女性ホルモンのエストロゲンに似た働きで、骨が壊れるのをマイルドに抑えてくれます。

閉経後の女性に特に有効で、乳がんのリスクを上げる心配がないのも嬉しいポイント。

ビスホスホネート製剤が体に合わない方に選ばれることも多い、毎日飲むタイプのお薬です。 - 【注意点】

ごくわずかですが、血栓症(血管に血の塊が詰まる病気)のリスクが上がることが知られています。

過去に血栓症の経験がある方や、足のむくみ・痛みを感じた場合はすぐに相談してください。

- 【特徴】

- デノスマブ(抗RANKLモノクローナル抗体)

- 【特徴】

骨を壊す細胞が作られるのを、もっと根本的な部分からブロックする注射薬です。

6ヶ月に1回の皮下注射なので、薬の飲み忘れの心配がありません。

非常に強力な効果が期待できる、頼れる存在です。 - 【注意点】

最も注意してほしいのが、自己判断での中断は絶対にダメ!ということです。

治療をやめると、抑えられていた骨の破壊が一気に進み、かえって骨密度が急激に低下する(リバウンド現象)ことがあります。

やめる際には、他の薬にスムーズに切り替えるなど、慎重な計画が必要です。

- 【特徴】

タイプ2:骨形成を促進する薬(骨を作るアクセル役)

積極的に新しい骨を作って、骨密度をグングン増やしてくれるお薬です。

- テリパラチド(副甲状腺ホルモン製剤)

- 【特徴】

新しい骨を作る細胞(骨芽細胞)を叩き起こして活性化させ、パワフルに骨量を増やします。

骨密度が著しく低い方や、すでに骨折を繰り返しているような重症の患者さんに使われる、いわば「切り札」です。 - 【注意点】

効果が高い分、自分で毎日または週に1〜2回、皮下注射する必要があります。

また、この薬を使える期間は、生涯で合計24ヶ月(2年間)までと決められています。

- 【特徴】

3.どうやって薬を使い分けるの?副作用は?

まずは「ブレーキ役」であるビスホスホネート製剤やSERMから治療を始めるのが一般的です。

そして、定期的に検査をしながら効果を確認し、もし効果が不十分な場合や、最初から骨折リスクが非常に高い重症の方には「アクセル役」のテリパラチドを使ったり、お薬の種類を変更したりします。

副作用については、どんなお薬にも起こる可能性はゼロではありません。

大切なのは、事前に「こんな症状が出ることがあるんだな」と知っておき、何かいつもと違うことがあれば、すぐに医師や薬剤師に相談することです。

「副作用が怖いから」と自分だけの判断で飲むのをやめてしまうことが、骨にとっては最も危険な行為なのです。

私たちは、皆さんが安心して治療を続けられるよう、副作用を最小限に抑える工夫をしたり、体調の変化に気を配ったりする、いわば治療の伴走者です。

心配なことは、何でも遠慮なく話してください。

4.薬は、いつまで飲み続けるの?

これは、本当に多くの方が抱く疑問です。

骨粗鬆症は、高血圧や糖尿病と同じように、基本的には長く付き合っていく病気です。

そのため、お薬も長期間続けることが原則となります。

ただし、永遠に飲みっぱなしというわけではありません。

定期的に骨密度検査や血液検査で効果と安全性をチェックしながら、お薬の量を調整したり、ビスホスホネート製剤などでは、数年間続けた後に一時的にお薬をお休みする期間(休薬期間)を設けたりすることもあります。

治療のゴールは人それぞれです。

「あと何年飲めばいいんだろう…」と不安に思うよりも、「未来の骨折を防いで、やりたいことをやり続けるために!」と目標を切り替え、担当の医師や私たち薬剤師と一緒に、あなただけの治療計画を立てていきましょう。

まとめ 薬と上手に付き合いながら、自分史上最高の骨を目指そう

ご自身の骨密度の年齢別の数値、そしてこれから何をすべきか、未来への道筋が見えてきたでしょうか。

薬を飲み始めることは、決してネガティブなことではありません。

それは、未来の自分のため、大切な家族と笑顔で過ごすための、賢明で前向きな選択です。

- 食事:カルシウム&ビタミンD・Kを意識した骨育ごはん

- 運動:毎日のコツコツ「ロコモ体操」

- 薬:未来の骨折を防ぐ、心強いパートナー

この三本柱をしっかりと立てて、10年後も20年後も、自分の足で元気に旅行に行ったり、趣味を楽しんだりできる、しなやかで強い骨を育てていきましょう。

もし、この記事を読んで分からないこと、もっと詳しく聞きたいことがあれば、いつでもお近くの調剤薬局の薬剤師に声をかけてくださいね。

私たちは、あなたの「骨活」を全力で応援する、街の健康サポーターです!