光があれば影があるように、医学の歴史にも、決して忘れてはならない「黒歴史」が存在します。

かつては「夢の薬」ともてはやされ、合法的に使われていた【昔の薬】が、後に深刻な健康被害や悲劇を引き起こした事実をご存知ですか?

今回は、少しシリアスなテーマですが、私たちが今、当たり前のように安全な薬を使えるようになった背景にある、悲しい物語をご紹介します。

過去の過ちから学ぶことで、薬との正しい付き合い方が見えてくるはずです。

この記事を読み終える頃には、薬に対する見方が少し変わっているかもしれません。

おもしろ関連記事「昔の薬がヤバすぎ!驚きと笑いの医学トリビア」も合わせてご覧ください!

「夢の薬」から「悪魔の薬」へ…光と影の物語

「どんなひどい咳もピタッと止まる魔法の薬」。

もし、そんな夢のような薬があったら、あなたはどうしますか?

19世紀末、ドイツの有名製薬会社バイエルが、ある画期的な薬を発売しました。

その名は「ヘロイン」。

そう、現代では強力な麻薬として知られる、あのヘロインです。

信じられないかもしれませんが、発売当初、ヘロインはモルヒネの副作用である依存性や吐き気を克服した、安全で非常に効果的な咳止め薬として、世界中で大々的に販売されていました。

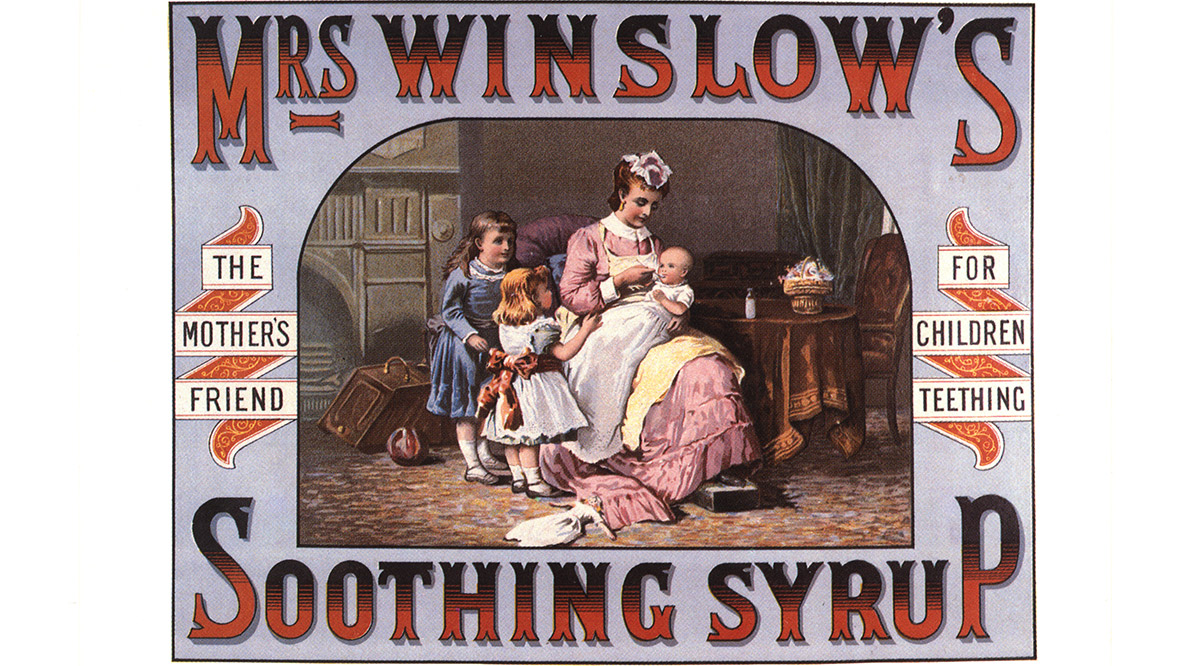

咳止めシロップに麻薬が?子どもたちを襲った悲劇

当時の広告を見ると、「お子様のしつこい咳にも安心してお使いいただけます」といった旨のキャッチコピーが並んでいます。

多くの親は、我が子の苦しむ姿を和らげたい一心で、この薬を買い求めました。

風邪や気管支炎、結核による激しい咳に苦しむ人々にとって、ヘロインはまさに救世主だったのです。

しかし、その裏では恐ろしい現実が進行していました。

ヘロインには、モルヒネの数倍とも言われる、極めて強力な依存性があったのです。

服用した人は、咳が治まっても薬が手放せなくなり、心も体も蝕まれていきました。

特に、抵抗力の弱い子どもたちへの影響は深刻でした。

| 薬の名前 | 当時の謳い文句 | 隠されていた真実 |

| ヘロイン | 安全で依存性のない、奇跡の咳止め薬 | モルヒネの数倍の強力な依存性を持つ麻薬 |

| 用途 | 咳止め、鎮痛 | 深刻な薬物依存、禁断症状、健康被害 |

この「夢の薬」がもたらした悲劇は、やがて世界的な問題へと発展します。

多くの国で規制が始まり、ヘロインは医療の表舞台から姿を消しました。

ひとつの薬が「英雄(Hero)」の名を冠しながら、多くの人々を地獄に突き落とした皮肉な物語は、薬の持つ光と影を私たちに強く突きつけています。

【参照元】:厚生労働省 麻薬・覚醒剤乱用防止に関する情報、Bayer AG (バイエル) 公式企業史

妊婦を苦しめた睡眠薬「サリドマイド」が残した重い教訓

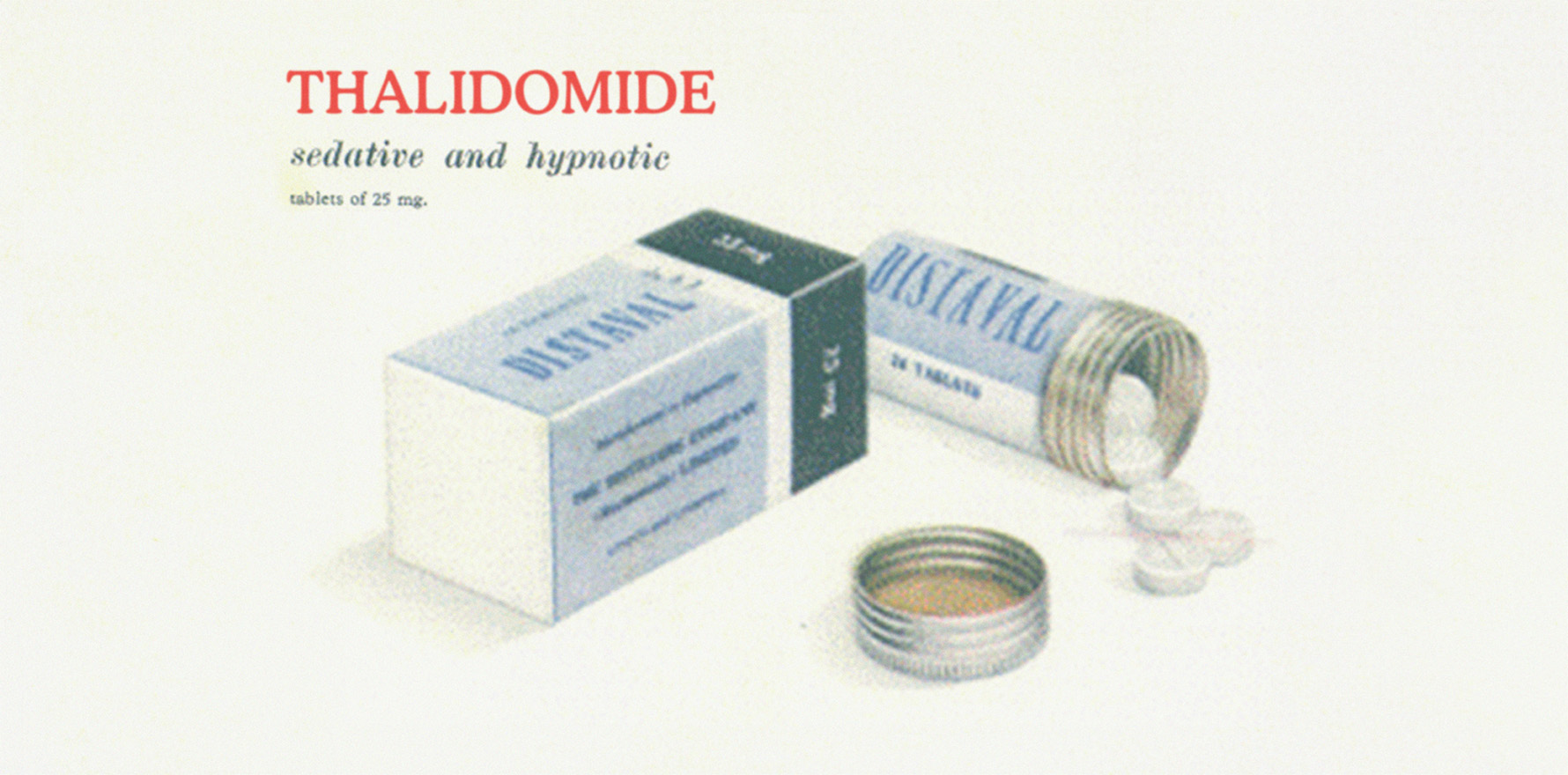

医学の黒歴史を語る上で、決して避けては通れないのが「サリドマイド事件」です。

これは、第二次世界大戦後に世界最大級の薬害事件として、今なお多くの人々の記憶に刻まれています。

1957年、西ドイツ(当時)の製薬会社が、新しい睡眠薬「サリドマイド」を発売しました。

この薬は「副作用がなく安全」「妊婦のつわりにも効果的」という画期的な触れ込みで、世界中の妊婦たちから絶大な支持を受けました。

当時は、妊娠中の女性が安心して飲める薬がほとんどなかったため、サリドマイドはまさに「福音」として迎え入れられたのです。

しかし、その裏で静かに、そして着実に、人類史上稀に見る悲劇が進行していました。

サリドマイドを服用した母親から、手足に重い奇形(アザラシ肢症など)を持つ赤ちゃんが次々と生まれてきたのです。

当初、原因は不明とされていましたが、ある医師の警告をきっかけに、サリドマイドと新生児の奇形との関連が疑われ始めました。

▼サリドマイド事件の概要

| 年代 | 出来事 |

| 1957年 | 西ドイツでサリドマイドが睡眠薬として発売 |

| 1958年 | 日本でも複数の製薬会社から発売開始 |

| 1960年頃 | 世界各国で四肢に奇形を持つ新生児の出産が急増 |

| 1961年 | 西ドイツのレンツ医師がサリドマイドと奇形の関連性を警告 |

| 1961年11月 | 西ドイツで販売停止 |

| 1962年9月 | 日本でも販売停止・製品回収 |

この事件の最も痛ましい点は、薬の恩恵を受けるはずだった人々、特にお腹の中の赤ちゃんという最も弱い存在が、最大の被害者となったことです。

母親たちは、良かれと思って服用した薬が、愛する我が子を生涯にわたって苦しめる原因となった事実に、計り知れないほどの罪悪感と悲しみを抱えることになりました。

このサリドマイド事件は、世界中に「薬の副作用」、特に胎児への影響(催奇形性)という概念を強く認識させるきっかけとなりました。

この悲劇がなければ、現代の私たちが使っている薬の安全性基準は、ここまで厳しいものにはなっていなかったかもしれません。

被害者の方々の計り知れない苦しみと引き換えに、私たちは大きな教訓を得たのです。

【参照元】 医薬品医療機器総合機構(PMDA)「医薬品副作用被害救済制度」、厚生労働省「サリドマイド、レナリドミド及びポマリドミド製剤に関する情報」

何でも治る「万能薬」の甘いワナと健康被害

いつの時代も、人は「何にでも効く魔法のような薬」に憧れるものです。

20世紀初頭には、そんな人々の願いを叶えるかのような「万能薬」が次々と登場しました。

しかし、その多くは科学的根拠に乏しい、非常に危険なものでした。

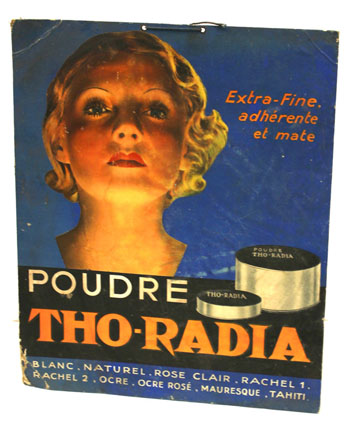

その代表格が「ラジウム」です。(上の画像は、ラジウム入り歯磨き粉)

ラジウムは、キュリー夫妻によって発見された放射性物質。

発見当初、そのエネルギーは「生命の源」とされ、万病に効く奇跡の物質だと信じられていました。

その結果、何が起きたと思いますか?

信じられないことに、ラジウムを含んだ栄養ドリンク、チョコレート、歯磨き粉、さらには化粧品までが市場に出回ったのです。

「飲むだけで元気になる」「肌が輝く」といった謳い文句に、多くの人々が飛びつきました。

中でも「ラディトール」というラジウム入りの飲料水は、ある富豪の死によってその恐ろしさが白日の下に晒されました。

彼は健康のためにラディトールを毎日大量に飲み続けた結果、全身の骨が放射線で破壊され、下顎が崩れ落ちるという、あまりにも悲惨な最期を遂げたのです。

▼かつて「万能薬」と信じられていたもの

| 物質名 | 当時の謳い文句 | 現代で分かっている危険性 |

| ラジウム | 生命エネルギーの源、活力を与える | 強力な放射性物質、がんや骨の壊死を引き起こす |

| 水銀 | 梅毒の特効薬、防腐作用 | 猛毒、神経障害や腎臓障害を引き起こす(水俣病の原因物質) |

| ヒ素 | 強壮剤、皮膚病の薬 | 猛毒、発がん性、皮膚障害 |

これらがもたらした健康被害は、人々の「手軽に健康になりたい」という甘い期待につけ込んだ、商業主義の闇を浮き彫りにしました。

科学的な検証よりも、センセーショナルな宣伝文句が信じられた時代の悲劇と言えるでしょう。

なぜ悲劇は起きてしまったのか?

では、なぜこれほど多くの人々が、今では考えられないような危険な薬を信じ、悲劇が繰り返されてしまったのでしょうか。

その背景には、いくつかの複合的な要因がありました。

「副作用」という概念がまだ未熟だった時代

現代の私たちにとって、「薬には副作用がある」というのは当たり前の知識です。

しかし、20世紀初頭までは、この「副作用」という概念自体が非常に未熟でした。

薬は「効くか、効かないか」の二元論で語られることが多く、体にどのような「予期せぬ影響」を及ぼすかという視点が欠けていたのです。

特に、サリドマイド事件が起きるまで、母親が服用した薬が胎盤を通じて胎児に影響を与えるという「催奇形性」のリスクは、ほとんど知られていませんでした。

つまり、当時の科学技術や倫理観では、薬が持つ多面的な作用を予測し、評価する能力が圧倒的に不足していたのです。

悪意があったというよりは、純粋に「知らなかった」という側面が大きかったと言えます。

熱狂が生んだ、冷静な判断力の欠如

「奇跡の物質、ラジウム!」

「どんな咳も止まる魔法の薬、ヘロイン!」

新しい薬や物質が発見されると、メディアや専門家(の一部)がそれを過剰にもてはやし、社会全体が一種の熱狂状態に陥ることがありました。

このような熱狂は、人々の冷静な判断力を麻痺させます。

「みんなが良いと言っているから大丈夫だろう」

「有名な会社が作っているのだから安全なはずだ」

こうした同調圧力や権威への盲信が、危険な薬の普及を後押ししてしまいました。

科学的な根拠に基づいた客観的な評価よりも、人々の期待や希望的観測が先行してしまった結果、多くの人が健康を害するという悲劇につながったのです。

これは、現代社会における様々な流行や情報にも通じる、普遍的な教訓かもしれません。

悲劇を乗り越えて…現代の薬の安全性はこうして作られた

しかし、数々の悲劇的な薬害の歴史は、決して無駄ではありませんでした。

その尊い犠牲の上に、現代の医薬品の安全性を確保するための、厳格なシステムが築き上げられたのです。

私たちが今、安心して薬を使えるのは、過去の過ちから学んだ人類の知恵の結晶と言えるでしょう。

厳しい国の承認ルール「治験」の重要性

【昔の薬】が引き起こした悲劇の最大の原因は、その有効性や安全性が十分に確認されないまま市場に出てしまったことでした。

この反省から生まれたのが、「治験(ちけん)」という極めて重要なプロセスです。

治験とは、新しい薬の「候補」を、実際に患者さんに使ってもらい、その効果と安全性を科学的に確認する臨床試験のことです。

▼薬が私たちの手元に届くまで(簡略版)

- 基礎研究(数年)

- 薬の候補となる物質を探し出す研究。

- 非臨床試験(数年)

- 動物実験などで、効果と安全性を調べる。

- 治験(数年〜10年以上)

- 第Ⅰ相試験: 少数の健康な成人で、安全性(副作用など)を確認。

- 第Ⅱ相試験: 少数の患者さんで、効果と安全性、適切な使い方(量や回数)を確認。

- 第Ⅲ相試験: 多数の患者さんで、既存の薬などと比較して、有効性と安全性を最終確認。

- 国による審査・承認(1〜2年)

- 治験で得られた膨大なデータを国が厳しく審査し、問題がなければ承認。

- 製造・販売

- ようやく薬として市場に出る。

- 製造販売後調査

- 販売された後も、副作用の情報などを収集し、安全性を監視し続ける。

このように、一つの薬が誕生するまでには、10年以上の長い歳月と、天文学的な費用、そして何よりも治験に協力してくださる方々の善意が必要です。

サリドマイドのような悲劇を二度と繰り返さないために、これほどまでに厳重なプロセスが設けられているのです。

私たち薬剤師が「薬の番人」として存在する意味

国の厳しい審査をクリアした薬であっても、副作用のリスクがゼロになるわけではありません。

人の体は一人ひとり違うため、予期せぬ反応が起こる可能性は常にあります。

そこで重要な役割を担うのが、街の薬局にいる私たち「薬剤師」です。

私たちの仕事は、ただ単に処方箋通りに薬を袋に詰めることではありません。

- 処方箋のチェック

医師の処方した薬の種類や量、飲み合わせが適切か、専門家の視点でダブルチェックします。

- 副作用のモニタリング

患者さんから「薬を飲み始めてから、なんだか体調が…」といった相談を受け、副作用の初期症状ではないかを見極めます。

- 情報提供

薬の正しい飲み方や注意点を分かりやすく説明し、患者さんが安心して治療に取り組めるようサポートします。

- 医師へのフィードバック

副作用が疑われる場合や、薬が効いていないと感じる場合には、医師に情報を伝え、処方の見直しを提案することもあります。

私たちは、いわば患者さんの最も身近にいる「薬の番人」です。

過去の悲劇を知っているからこそ、薬の持つリスクを常に念頭に置き、その安全性を守ることに強い使命感を持っています。

薬について少しでも不安なこと、疑問なことがあれば、遠慮なく私たち薬剤師に声をかけてください。

その一声が、あなた自身やあなたの大切な家族を副作用から守ることにつながるのです。

まとめ 歴史の教訓を未来へ。薬と正しく付き合うために

今回は、【昔の薬】が引き起こした少し悲しい歴史を振り返りました。ヘロイン、サリドマイド、ラジウム…。

かつて「夢の薬」ともてはやされたこれらの物質が、多くの人々の人生を狂わせた事実は、私たちに重い教訓を突きつけています。

しかし、大切なのは、過去の過ちをただ嘆くことではありません。

その悲劇の歴史があったからこそ、現代の医薬品の安全性は飛躍的に向上し、厳格な審査や私たち薬剤師によるチェック体制が確立されたのです。

薬は、正しく使えば私たちの健康と命を守る、非常に強力な味方です。

しかし、その使い方を誤れば、恐ろしい牙をむく可能性も秘めています。

薬の歴史を知ることは、薬との正しい付き合い方を学ぶための第一歩です。

これからも私たちは、薬に関する正確で役立つ情報をお届けしていきます。

ご自身の薬について不安な点があれば、いつでもお気軽にご相談ください。