「昔の薬」と聞くと、どんなイメージが浮かびますか?

実は、現代の常識からは信じられないような、とんでもないものが薬として大真面目に使われていた時代があったんです。

ミイラや毒、宝石まで…!?

「え、そんなものが薬だったの!?」

と、思わず笑ってしまうような、驚きに満ちた昔の薬の歴史を巡る旅へご案内します。

この記事を読めば、今の薬のありがたみを、きっと実感しちゃいますよ。

さあ、時空を超えた医学のトリビアを一緒に覗いてみませんか?

おもしろ関連記事「【昔は合法だった…悲劇を生んだヤバい薬の黒歴史】」も合わせてご覧ください!

え、これも薬?信じられない昔の薬コレクション

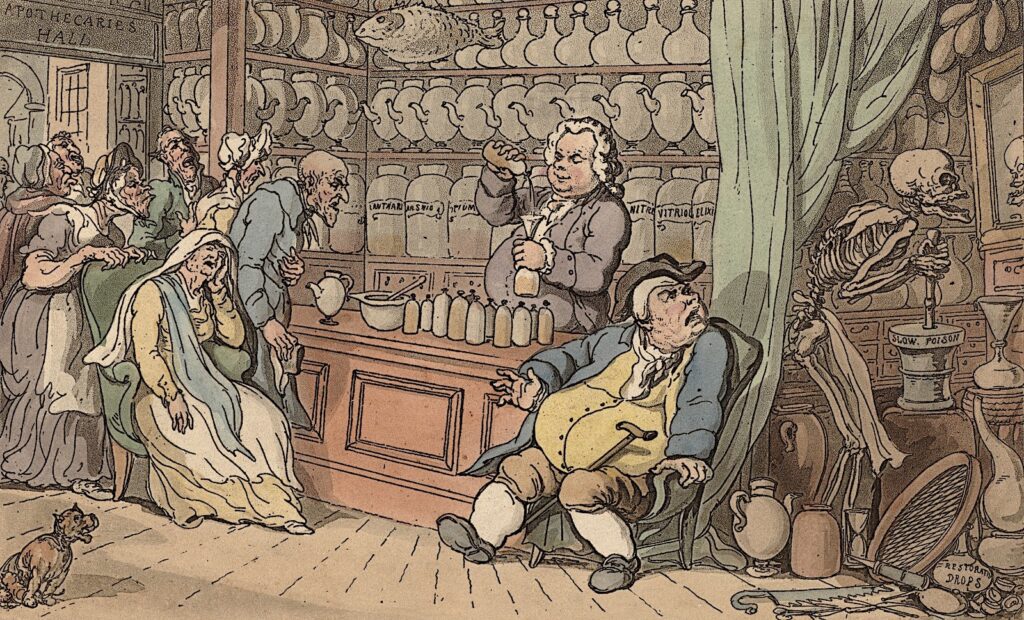

ようこそ、時空を超えた驚きの薬局へ!

ここでは、現代の薬剤師が見たら思わず二度見、いや三度見してしまうような、信じがたい「昔の薬」たちをご紹介します。

でも、当時は最先端の治療薬として、王様から庶民までが真剣にその効果を信じていたものばかり。

さあ、驚きのコレクションを一緒に見ていきましょう!

ミイラが万能薬だったってホント?古代のビックリ治療法

結論から言うと、ホントです。

信じられないかもしれませんが、中世から近世にかけてのヨーロッパでは、ミイラを粉末にしたものが「ムミア(Mummia)」と呼ばれ、薬として使われていました。

頭痛、めまい、骨折、さらには胃の不調から伝染病の予防まで、ありとあらゆる病気に効く万能薬として非常に高価な値段で取引されていたそうです。

「え、なんでミイラを?」と思いますよね。

その起源は、古代ペルシャで天然アスファルト(瀝青:れきせい)が薬として使われていたことに遡ります。

実は、このアスファルトを指す言葉が「ムミア」でした。

時が経つにつれ、「エジプトのミイラ作りに使われている黒い防腐剤もアスファルト(ムミア)に違いない」という壮大な勘違い(笑)が広まります。

そして、いつしか「ミイラそのものに薬効がある!」という、とんでもない発想に飛躍してしまったのです。

ホント、誰が言い出したんでしょう…。

| 時代 | 主な地域 | 考えられていた効果 | なぜ信じられたか |

| 12世紀~17世紀頃 | ヨーロッパ全域 | 頭痛、めまい、骨折、内出血、胃腸障害、解毒、伝染病予防など | 古代エジプトの神秘的な力や、腐敗しないミイラの生命力にあやかろうとした |

このミイラ薬の人気は凄まじく、本物のエジプトのミイラが足りなくなると、なんと偽物のミイラ!(亡くなった犯罪者や奴隷の遺体をアスファルトで加工したもの)まで作られて市場に出回るほどでした。

もちろん、医学的な効果は全くなく、むしろ不衛生な遺体を体内に取り込むことで健康を害する危険すらありました。

現代の私たちからすれば完全にホラーですが、当時は王侯貴族もこぞって買い求めた「究極の薬」だったのです。(参照:National Geographic – The gory history of Europeans eating mummies for health)

マジでヤバすぎます!!!

気分は錬金術師?金や宝石を飲んでいた王様たち

「富と権力の象徴である金や宝石を飲めば、不老不死になれるのでは?」

そんな、まるでファンタジーのような考えが、中世ヨーロッパの王侯貴族や錬金術師たちの間で大真面目に信じられていました。

いやー、この発想はなかった・・・。

ある意味天才なのでは?とさえ思えてきます。

彼らは、金や宝石が持つ「永遠の輝き」を自らの体内に取り込もうとしたのです。

特に有名だったのが「飲用金(Aurum Potabile)」。

これは、金を特殊な液体に溶かして作る霊薬で、「エリクサー(不老不死の薬)」とも呼ばれました。

フランス王アンリ2世の愛人であったディアーヌ・ド・ポワティエは、その美貌を保つために毎日飲用金を飲んでいたと伝えられています。

しかし、2008年に行われた彼女の遺髪の調査では、致死レベルの濃度の金が検出されました。

彼女の死因は、美を求めて飲み続けた金による慢性的な中毒だった可能性が高いのです。

また、宝石も砕いて薬として飲まれていました。

| 宝石の種類 | 信じられていた薬効 |

| エメラルド | 目の病気、解毒作用、記憶力向上 |

| サファイア | 熱病、皮膚病、精神安定 |

| ルビー | 出血止め、心臓の強化、情熱を高める |

| ダイヤモンド | あらゆる毒を防ぐ、悪霊を払う |

これらの宝石の薬効には科学的根拠は一切ありません。

むしろ、硬い鉱物を体内に取り込むことで内臓を傷つける危険性が非常に高い行為でした。

きらびやかなイメージとは裏腹に、命を削る行為でしたとさ。

その発想はなかった!動物のフンや尿が薬だった時代

少しお食事中の方は申し訳ありません…!

しかし、これもまた医学の歴史の紛れもない事実です。

古代エジプトや古代ローマ、中世ヨーロッパなど、世界中の多くの文化で、動物の排泄物が薬として利用されていました。

これを「糞尿薬(Dung pharmacology)」と呼びます。

なぜ、そんなものが薬になると信じられたのでしょうか?

そこには、当時の人々なりに考えた「理由」がありました。

- 魔除け・呪術的な意味合い

不潔なものを体に塗ることで、病気の原因とされる悪霊や邪気を追い払えると信じられていました。

- 「同種療法」的な発想

例えば、夜盲症の治療にヤギの肝臓が使われたように、「その動物の持つ優れた能力にあやかる」という発想から、特定の動物のフンや尿に特別な力があるとされたのです。

<実際に使われていた糞尿薬の例>

- ワニのフン(古代エジプト)

避妊薬として、膣内に挿入して使用。

フンが持つアルカリ性や物理的な障壁が、ある程度の効果を持っていた可能性も指摘されていますが、感染症のリスクが非常に高い危険な方法です。

- ヒツジのフン(古代ギリシャ)

黄疸の治療薬として。

- ハトのフン(中世ヨーロッパ)

脱毛症の塗り薬として。

- ウシの尿(古代インド)

アーユルヴェーダにおいて、神聖なものとして飲用され、様々な病気の治療や浄化に使われました。

もちろん、これらの糞尿薬には病原菌や寄生虫が大量に含まれているため、使用すれば破傷風や敗血症などの深刻な感染症を引き起こすリスクがありました。

現代の衛生観念からすれば「ありえない!」の一言ですが、当時は藁(わら)にもすがる思いで試されていた、究極の民間療法だったのです。

毒をもって毒を制す…ってレベルじゃない!危険な成分たち

ここからは、さらに危険度がアップします。

「毒も少量なら薬になる」という言葉がありますが、昔の薬の中には、その一線を遥かに超えてしまったものが存在しました。

美しさのため、そして病を治すため、人々が手を出した恐ろしい「毒」の物語をご覧ください。

美しくなるため?ヒ素や水銀を飲んでいた貴婦人

19世紀のヨーロッパ、ヴィクトリア朝時代の女性たちは、「青白いほどの白い肌」と「潤んだ大きな瞳」を美の象徴としていました。

その理想を手に入れるため、彼女たちが手を伸ばしたのがヒ素(亜ヒ酸)と水銀でした。

■ヒ素:死に至る化粧品

ヒ素は、少量摂取すると末梢血管を拡張させ、肌の血色を良く見せたり、代謝を上げる作用があります。

また、瞳孔を開かせる効果もありました。この作用に目をつけた業者によって、「フローラー博士のヒ素コンプレクション・ウェハース」といった商品名で、ヒ素を含んだお菓子のようなものが堂々と販売されていたのです。

しかし、ヒ素はご存知の通り猛毒です。

継続的に摂取すれば、皮膚の色素沈着、嘔吐、下痢、神経障害を引き起こし、やがては死に至ります。

美しさを求めた結果、多くの女性がその命を縮めてしまいました。

■水銀:梅毒治療の特効薬(ただし命がけ)

水銀は、15世紀末から20世紀初頭にかけて、恐ろしい病であった梅毒の唯一の治療薬として長年使われ続けました。

水銀蒸気を吸入させたり、水銀軟膏を体に塗り込んだり、水銀の化合物を飲ませたり…治療法は非常に過酷でした。

水銀には梅毒の症状を一時的に抑える効果がありましたが、その代償はあまりにも大きいものでした。

<水銀治療の主な副作用>

- 激しいよだれ(流涎)

- 歯が抜け落ちる

- 歯茎が黒く変色し、腐る

- 手足の震え

- 腎臓障害

- 精神錯乱、記憶障害

「水銀治療の一夜は、ヴィーナス(愛の女神)との一夜に値する」という言葉がありましたが、実際には地獄のような苦しみを伴う治療でした。

多くの患者が梅毒そのものではなく、水銀中毒によって命を落としたと言われています。

1940年代にペニシリンが登場するまで、この恐ろしい治療は続いたのです。

ちなみに日本では、有名な「赤チン(マーキュロクロム液)」にも水銀が含まれていました。

マーキュロクロム液は、「メルブロミン」という有機水銀化合物が主成分の消毒薬で、かつては「赤チン」として親しまれていました。

皮膚の殺菌に使われましたが、水銀を含むため「水銀に関する水俣条約」により、2020年末で国内での製造・販売が規制され、日本市場から姿を消しました。

あのコカ・コーラにも麻薬成分が入っていた初期の物語

今や世界中で愛されている炭酸飲料「コカ・コーラ」。

しかし、1886年にアメリカで誕生した当初、コカ・コーラは「万能の神経強壮剤」として薬局で販売されていました。

つくったのは、そう、薬剤師さん(ジョン・ペンバートンさん)です。

そして、その名前の由来通り、「コカの葉」の抽出成分(コカイン)と「コーラの実」の抽出成分(カフェイン)が含まれていたのです。

当時は、コカインの持つ精神高揚作用や鎮痛作用が注目され、多くの薬や飲み物に使用されていました。

コカ・コーラも例外ではなく、疲労回復、頭痛、消化不良、さらにはうつ病や神経衰弱にまで効くと謳われていました。

しかし、20世紀に入るとコカインの持つ強い依存性や毒性が社会問題化。

コカ・コーラ社は世論の圧力もあり、1903年頃にコカインの使用を中止し、現在のようなコカイン成分を含まないレシピに変更したのです。

コカ・コーラが昔の薬だったという事実は、当時の社会が特定の成分に対してどれだけ寛容(あるいは無知)であったかを示す、非常に興味深いエピソードと言えるでしょう。

参照:National Institute on Drug Abuse (NIDA) – “Cocaine”

今じゃ大問題!でも昔は真剣だったトンデモ健康法

薬だけでなく、「治療法」そのものにも驚くべきものがたくさんありました。

現代の医学的見地から見れば、効果がないどころか、むしろ患者を危険に晒すような治療法が、何世紀にもわたって「正しい医療」として行われていたのです。

その中でも特に有名な2つの治療法を見てみましょう。

頭痛に効く?頭に穴をあける衝撃の治療

穿頭(せんとう)術(Trepanation)。

これは、生きた人間の頭蓋骨に穴を開けるという、文字通り衝撃的な外科手術です。

驚くべきことに、これは人類最古の外科手術の一つと考えられており、世界中の遺跡から穿頭の痕跡がある頭蓋骨が発見されています。

中には、穴の周囲の骨が再生している(=手術後も生存していた)ものも多く見つかっています。

一体、何のためにそんな恐ろしいことをしたのでしょうか?

- 古代の目的(呪術的・宗教的)

当時は、病気や精神の異常は「悪霊」や「悪い気」が体内に取り憑くことが原因だと考えられていました。

そのため、頭に穴を開けることで、頭痛、てんかん、精神疾患の原因となっている悪霊を外に追い出すことができると信じられていたのです。

- 中世以降の目的(医学的?)

時代が進むと、頭蓋骨骨折や脳の圧迫を取り除くといった、より「医学的」な目的でも行われるようになりました。

しかし、麻酔も消毒もない時代のこの手術は、激しい痛みを伴い、感染症による死亡リスクが非常に高い危険なものでした。

現代では、脳外科手術で頭蓋骨に穴を開けることはありますが、それは精密な医療機器と厳格な衛生管理、そして麻酔のもとで行われる全くの別物です。

昔の人々が、石器や簡素な金属の道具だけでこの手術に挑んだ勇気(あるいは無謀さ)には、言葉を失いますね。

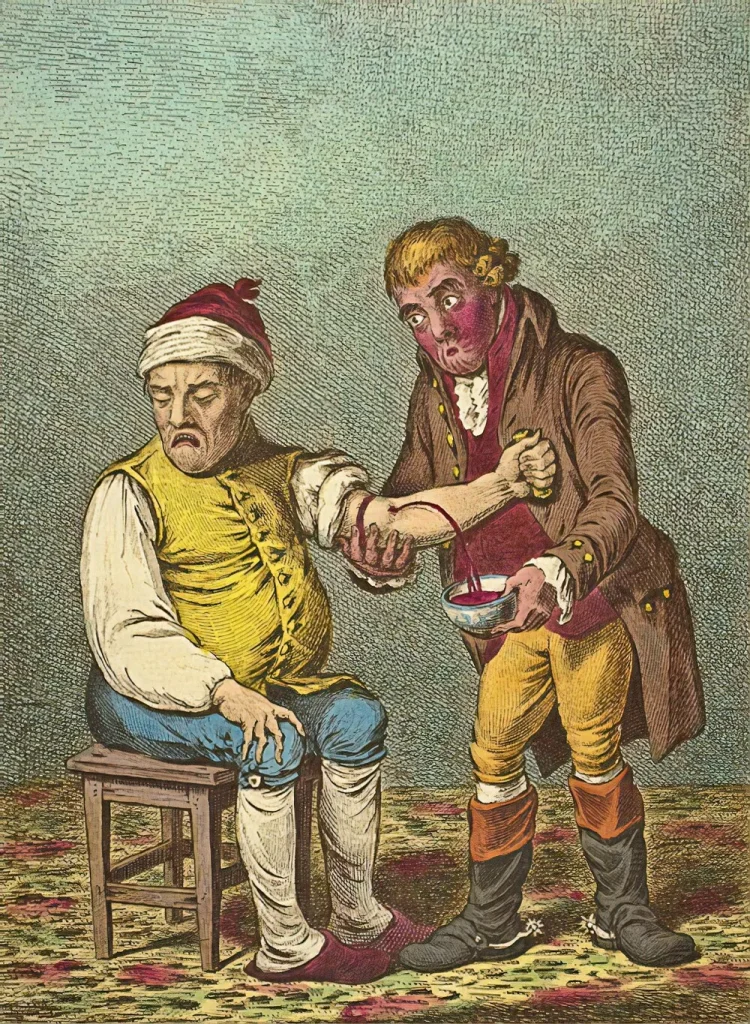

「とりあえず血を抜いとけ」が常識だった時代

古代ギリシャのヒポクラテスが提唱した「四体液説」という考え方をご存知でしょうか?

これは、「人間の身体は血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁の4つの体液で構成されており、これらのバランスが取れていれば健康、バランスが崩れると病気になる」という理論です。

この理論は、その後2000年以上にわたって西洋医学の根幹を支配し続けました。

そして、この理論に基づいて行われた最もポピュラーな治療法が「瀉血(しゃけつ)療法(Bloodletting)」でした。

病気の原因は「悪い血液や過剰な血液」にあると考えられたため、「とりあえず血を抜けば体液のバランスが整って治るだろう」という、今から考えると非常に乱暴な理屈がまかり通っていたのです。

瀉血は、風邪や頭痛といった軽い症状から、肺炎やペストのような重篤な病気まで、ありとあらゆる病気に対して行われました。

<瀉血の方法>

- 切開

メスのような器具(ランセット)で静脈を直接切り、血を流し出す。 - ヒル

医療用のヒルに血を吸わせる。

一度に吸う量が計算しやすいため、比較的安全な方法とされた。

アメリカの初代大統領ジョージ・ワシントンは、喉の感染症にかかった際、瀉血を繰り返し受けた結果、合計で2.5リットル以上(!)もの血液を失い、それが原因で亡くなったという説が有力です。

19世紀半ばに細胞病理学が発展し、病気の原因が体液のバランスではなく、細胞や組織の異常にあることが解明されるまで、この「血を抜けば治る」という信仰は、多くの人々の命を奪い続けたのかもしれません。

まとめ 昔の薬を知れば、今の健康がもっと愛おしくなる!

いかがでしたか?

ミイラから始まり、毒や宝石、そして衝撃的な治療法の数々…。

昔の薬の歴史は、現代の私たちから見れば、驚きと少しの笑い、そして時に背筋が凍るような恐ろしさに満ちています。

しかし、大切なのは、当時の人々は決してふざけていたわけではなく、目の前の患者を救うために、その時代の知識と技術で必死に病と闘っていたという事実です。

数えきれないほどの失敗や悲劇的な過ちの積み重ねの上に、私たちの現代医学は成り立っています。

この記事を通して、昔の薬のヤバさを楽しんでいただくと同時に、私たちが今、当たり前のように手にすることができる安全で効果的な薬のありがたみや、健康であることの素晴らしさを、少しでも再認識していただけたなら幸いです。

お薬のことで何かご不安な点があれば、いつでもお気軽にご相談くださいね。