お風呂上がりの、あの瞬間。体はポカポカ、耳の中が少し湿って、なんだかムズムズ…。

ここで綿棒や耳かきを手にすると「あ〜、気持ちいい!」と思わず声が出てしまいますよね。

その日の汚れが全部取れたような、最高のさっぱり感。

この風呂上がりの耳かきが、日々の密かな楽しみという方も多いのではないでしょうか。

でも、その至福の習慣が、実はお耳にとって悲鳴をあげたくなるほど危険な行為だとしたら…?

この記事を読み終える頃には、あなたの耳かきへの考え方が180度変わってしまうかもしれません。

おもしろ関連記事「食後すぐ横になるのはアリ?牛になる説の真相と魔法の時間」も合わせてご覧ください。

なぜ?「風呂上がりの耳かき」がやめられない本当の理由

まず、あの「やめられない、とまらない」感覚の正体から探ってみましょう。

実は、風呂上がりの耳かきが気持ちいいのには、ちゃんとした理由があるんです。

決して、あなたの意志が弱いわけではありません。

耳の穴の奥深く、その周辺には「迷走神経(めいそうしんけい)」と呼ばれる、リラックスを司る特別な神経が分布しています。

耳かきでこのあたりを優しく刺激すると、この迷走神経が反応し、まるで体のスイッチが「リラックスモード」に切り替わったかのように、心地よさや安心感が脳に伝わるのです。

ある研究では、この迷走神経への刺激が心拍数を落ち着かせる効果も示唆されており、耳かきをすると眠くなってしまう人がいるのも、この神経の働きが関係していると言われています。

(参考:Vagus Nerve Stimulation via the Outer Ear: A Scoping Review of Applications and Evidence – Frontiers in Neuroscience)

さらに、耳垢が「取れた!」という達成感や、耳の中がきれいになったという満足感も、脳の「報酬系」と呼ばれる部分を刺激し、「またやりたい!」という気持ちを強くさせます。

つまり、体のリラックス反応と、心の満足感が同時に得られる、まさに「最強のコンボ」。

これが、私たちが風呂上がりの耳かきの魅力に抗えなくなる理由なのです。

しかし、その快感の裏には、これからお話しする大きな落とし穴が待ち構えています。

ちょっと待って!その快感が招く、耳の中の悲劇とは…

「こんなに気持ちいいんだから、体に悪いはずがない!」

そう信じたい気持ちは痛いほどわかります。

しかし、耳鼻咽喉科の専門医たちが口を揃えて「やめてほしい」と警鐘を鳴らすのには、明確な理由があります。

あなたの耳の中で、今まさに起きているかもしれない3つの悲劇をのぞいてみましょう。

悲劇①:ふやけた皮膚は超デリケート!傷だらけの耳の穴

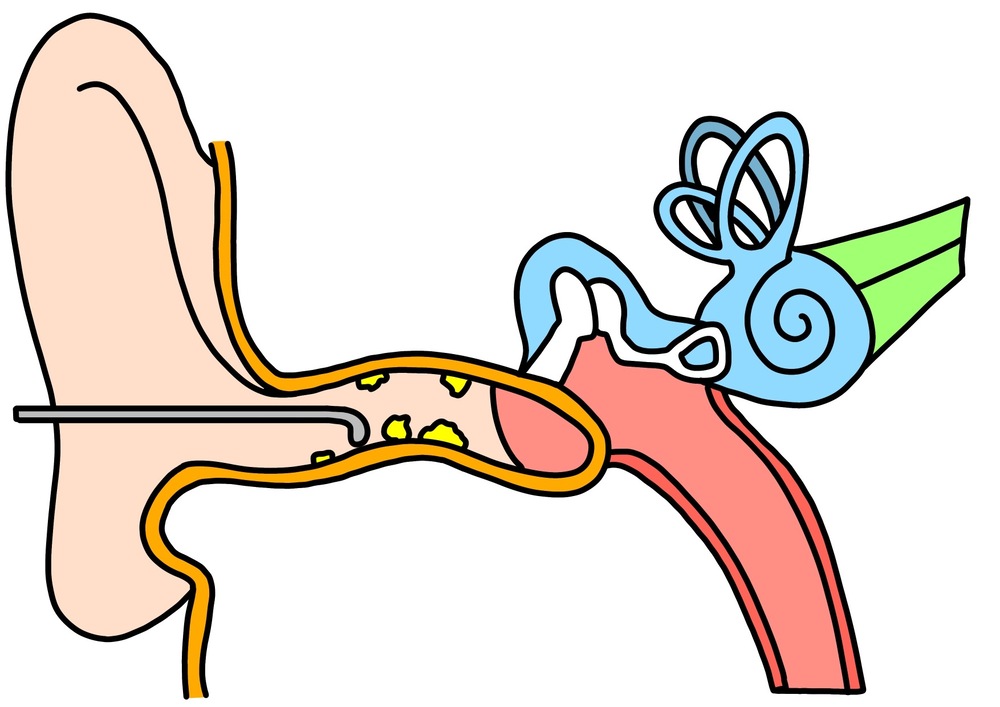

私たちの耳の穴(外耳道:がいじどう)の皮膚は、まぶたの皮膚と同じくらい、非常に薄くデリケートにできています。

なんと、その厚さはわずか0.1mm~0.2mmほど。

ティッシュペーパー1枚分くらいの薄さしかありません。

そして、お風呂上がり。

このただでさえ薄い皮膚は、水分を含んでふやけ、いわば「濡れたティッシュペーパー」のような状態になっています。

強度が著しく低下し、ほんの少しの摩擦でも簡単に傷ついてしまう、まさに無防備な状態なのです。

そこに硬い耳かきや、ゴシゴシこする綿棒がやってきたらどうなるでしょう?

結果は火を見るより明らか。

あなたの目には見えない無数の小さな傷が、耳の穴の皮膚にびっしりとついてしまいます。

この傷が炎症を起こすと、「外耳道炎(がいじどうえん)」という病気を引き起こします。

強いかゆみや痛み、ジクジクした耳だれに悩まされ、悪化すると耳が聞こえにくくなることさえある、とても辛い病気です。

そして何より恐ろしいのが、「かゆみの無限ループ」です。

傷が治りかける→かさぶたができてかゆくなる→我慢できずにまた耳かきをする→傷が深くなる→さらに強いかゆみに襲われる…

この悪循環に一度ハマってしまうと、なかなか抜け出すことができません。

あの気持ちよかったはずの耳かきが、終わりのない地獄のかゆみの始まりになってしまうのです。

悲劇②:ジメジメ天国へようこそ…カビや菌が繁殖する恐怖

悲劇はそれだけではありません。

お風呂上がりの耳の中は、「温度」と「湿度」がともに高い状態。

これは、カビや細菌といった微生物たちにとって、まさに五つ星ホテルのスイートルームのような、最高の繁殖環境です。

先ほどの「悲劇①」でできた無数の傷は、彼らにとって格好の侵入口となります。

傷口から侵入した細菌が繁殖すれば、外耳道炎はさらに悪化し、膿が出てきたり、ひどく腫れ上がったりします。

さらにゾッとするのが、「カビ(真菌:しんきん)」の存在です。

耳の中にカビが生える「外耳道真菌症(がいじどうしんきんしょう)」という病気があり、これも湿った環境と皮膚の傷が大きな原因となります。

一度発症すると、普通の細菌による炎症よりも治りにくく、激しいかゆみや耳の詰まった感じ、そして独特の臭いに長期間悩まされることになりかねません。

「耳にカビが生えるなんて、大げさな…」と思うかもしれません。

しかし、これは耳鼻咽喉科では決して珍しくない病気なのです。

良かれと思ってやっていた清潔習慣が、実は耳の中を不潔な「ジメジメ天国」に変え、恐ろしい菌たちを呼び寄せていたとしたら…これほど皮肉なことはありません。

悲劇③:良かれと思ってが逆効果!耳垢を奥へ押し込む大惨事

「耳かきで、ごっそりと大きな耳垢が取れた!」

これは、耳かき愛好家にとって最高の瞬間ですよね。

しかし、その裏で、取れた量の何倍もの耳垢が、耳の奥へ奥へと押し込まれているとしたら、どう思いますか?

私たちの耳には、素晴らしい「自浄作用(じじょうさよう)」が備わっています。

耳の穴の皮膚は、鼓膜の近くから外側に向かって、まるでベルトコンベアのように、非常にゆっくりと移動しています。

古くなった皮膚や耳垢は、何もしなくてもこのベルトコンベアに乗って、自然と外に排出される仕組みになっているのです。

しかし、耳かきや綿棒を耳の奥まで入れる行為は、このベルトコンベアの流れに逆行するようなもの。

せっかく外に出ていこうとしている耳垢たちを、ドン!と奥に突き飛ばしているのです。

これを繰り返していると、押し込まれた耳垢がガチガチに固まってしまい、「耳垢栓塞(じこうせんそく)」という状態になります。

これは、文字通り耳垢で耳の穴に「栓」ができてしまった状態。

▼耳垢栓塞の主なサイン

| 症状 | 詳細 |

| 聞こえにくい | 耳が詰まった感じがしたり、急に聴力が落ちたように感じたりします。 |

| 耳鳴り | 「キーン」や「ジー」といった音が聞こえることがあります。 |

| 自分の声が響く | 自分の声が耳の中でワンワンと響くように感じることがあります。 |

| めまい・ふらつき | 耳の奥にある平衡感覚を司る部分が圧迫されることで、めまいやふらつきが起こることがあります。 |

| 痛み | 固まった耳垢が耳の穴の壁を圧迫して、痛みが生じることがあります。 |

こうなってしまうと、もう自分ではどうすることもできません。

無理に取ろうとすれば、鼓膜を傷つける危険性さえあります。

耳鼻咽喉科で、専門の器具を使って取り除いてもらうしかありません。

せっせと掃除していたつもりが、実はせっせと耳の穴を詰まらせていた…なんて、まさに本末転倒な大惨事です。

実はヒーローだった!耳垢の知られざるスゴい役割

ここまで読んで、「じゃあ耳垢は、とにかく悪いヤツなんだ!」と思ってしまったかもしれません。

しかし、それも大きな誤解です。

実は、耳垢は決してただの「ゴミ」や「汚れ」ではありません。

私たちのデリケートな耳を、様々な危険から守ってくれている、頼もしい「ヒーロー(守護神)」なのです。

今まで邪魔者だと思っていた耳垢の、知られざるスゴい役割をご紹介しましょう。

▼耳垢ヒーローの知られざるスーパーパワー

| パワー | 役割の詳細 |

| ①潤いのバリアパワー | 耳垢に含まれる脂肪分が耳の穴の皮膚をコーティングし、乾燥によるかゆみやひび割れを防ぎます。 |

| ②侵入者ブロックパワー | 粘着質な性質で、外部から侵入するホコリ、ゴミ、小さな虫などを捕らえ、鼓膜を守ります。 |

| ③抗菌のシールドパワー | 「リゾチーム」などの抗菌成分により、耳の穴を弱酸性に保ち、細菌やカビの繁殖を防ぎます。 |

そうです。

私たちが必死になって取り除こうとしていた耳垢は、天然の「保湿クリーム」であり、「防犯トラップ」であり、「抗菌シールド」でもあったのです。

この頼もしいヒーローを根こそぎ取り去ってしまうことは、城の門を開け放ち、守備兵を追い出して、敵の侵入を「どうぞどうぞ」と手招きしているようなものなのです。

これが正解!薬剤師が教える「耳に優しい」黄金ケア術

「危険なのはわかった。」

「耳垢がヒーローなのもわかった。」

「でも、やっぱり耳の中が気になる!」

「じゃあ、一体どうすればいいの?」

ご安心ください。

ここからは、あなたの耳を危険にさらすことなく、清潔に保つための「黄金ケア術」をお伝えします。

ポイントは「やりすぎない勇気」を持つことです。

耳掃除は月1~2回で十分!驚きの新事実

毎日お風呂に入るように、耳掃除も毎日やるのが清潔だと思っていませんか?

その常識は、今日でアップデートしましょう。耳鼻咽喉科の専門医が推奨する耳掃除の頻度は、なんと「月に1回か2回」、多くても2週間に1回程度です。

(参考:American Academy of Otolaryngology—Head and Neck Surgery Foundation – Earwax (Cerumen Impaction))

「え、そんなに少なくて大丈夫なの!?」と驚くかもしれませんが、大丈夫です。

先ほどお話しした、耳の素晴らしい「自浄作用(ベルトコンベア機能)」を信じてあげましょう。

ほとんどの耳垢は、あなたが寝ている間や、食事で顎を動かしている間に、自然と外に押し出されてきます。

むしろ、頻繁に耳掃除をすることは、守護神である耳垢ヒーローを常に不在の状態にし、デリケートな皮膚をいじめ続ける行為に他なりません。

▼耳掃除の頻度:神話 vs 真実

| 神話(よくある誤解) | 真実(今日からの新常識) |

| 毎日掃除しないと不潔だ。 | 月に1~2回で十分です。 耳には自浄作用があります。 |

| 耳垢は溜まったらすぐ取るべき。 | 耳垢は耳を守るヒーローです。 取りすぎるとかえって問題が起こることがあります。 |

| 掃除すればするほど耳は健康になる。 | 掃除すればするほど、傷や感染症のリスクが高まります。 |

どうしても気になる時のおすすめタイミングと方法

「頻度はわかったけど、どうしてもかゆい時や、お風呂上がりの湿った感じが気持ち悪い時はどうしたら?」

そんな時のために、耳にダメージを与えない、安全なケア方法をお教えします。

【黄金ルール】

「耳に入れていいのは、自分の肘(ひじ)まで」

これは、耳の専門家たちの間でよく言われるジョークのような合言葉です。

もちろん、肘は耳に入りませんよね。

耳に何かを入れようとする場合、耳の入り口から5ミリメートル程度までしか入れてはいけない、という一般的な注意喚起の比喩です。

それより奥深くに入れると外耳道を傷つけたり、外耳炎などの耳の病気を引き起こす可能性があるため、安全な範囲を示すための例えなんです。

つまり、「原則として、耳の穴の中には何も入れないでください」という意味です。

【おすすめのタイミング】

耳掃除のベストタイミングは、実は風呂上がりではありません。

耳の中が完全に乾いていて、リラックスしている時が最適です。

お風呂上がりは、前述の通り皮膚が最も傷つきやすい危険な時間帯なので、絶対に避けましょう。

【これが決定版!安全なケア方法】

見える範囲だけでOK!

耳掃除は、耳の穴の入り口から1cm程度の、あなた自身の目で見える範囲だけにとどめましょう。

それより奥は、神聖な「ノータッチゾーン」です。

主役は「濡れタオル」or「湿らせた綿棒」

お風呂上がり、耳の入り口の水分が気になる場合は、清潔なタオルの端やティッシュを小指に巻きつけ、入り口付近を優しく拭うだけで十分です。

どうしても耳垢を取りたい場合は、綿棒の先を少しだけ湿らせ(水道水でOK)、耳の穴の入り口付近を、壁をなでるように「くるり」と一周するだけにしてください。

決して奥に突っ込んだり、ゴシゴシこすったりしてはいけません。

かゆい時の裏ワザ

耳の奥がかゆい時は、耳かきの代わりに、耳たぶを優しく引っ張ったり、耳の周りをマッサージしたりしてみてください。

これだけでも、かゆみが和らぐことがあります。

また、温かいタオルを耳に当てるのも効果的です。

【こんな時は迷わず耳鼻咽喉科へ!】

セルフケアで対応できる範囲には限界があります。

もし、先ほど紹介した「耳垢栓塞」のような症状(急に聞こえにくくなった、耳鳴りがする等)や、強い痛み、耳だれが続く場合は、絶対に自分で解決しようとせず、速やかに耳鼻咽喉科を受診してください。

プロの手で、安全かつ確実に取り除いてもらえます。

まとめ:今日から始める「しない」耳ケアで、大切な耳を守ろう

いかがでしたか?

これまで至福の時間だと思っていた風呂上がりの耳かきが、実は耳を傷つけ、菌を呼び寄せ、耳垢を押し込む危険な行為だったこと。

そして、邪魔者だと思っていた耳垢が、実は私たちの耳を守る頼もしいヒーローだったこと。

驚きの連続だったかもしれません。

大切なのは「やりすぎない勇気」と「何もしない信頼」です。

耳掃除の回数をぐっと減らし、ケアする時も入り口付近を優しく拭うだけ。

この「しない」耳ケアこそが、あなたの耳を外耳道炎や耳垢栓塞といった悲劇から守り、生涯にわたって健やかな聞こえを保つための、最も効果的で優しい方法なのです。

耳が本来持っている素晴らしい自浄作用を信じて、過剰なケアをやめてみましょう。