かかってしまうととにかくしんどいインフルエンザ。

高熱や頭痛、体の痛みが数日間続きます。

インフルエンザの薬は市販では買えないので、疑わしい症状があったらすぐに医療機関を受診しなければいけません。

しかし意外と知られていないのが、インフルエンザで使用する薬。

いくつか種類があり、どれを使えばいいのかは原則お医者さんが決めますが、薬について少しでも知っているれば先生と相談する時に話がしやすいと思います。

今回は、インフルエンザの薬について解説します。

関連記事「病院や薬局で処方された薬の保管どうしてる?正しい保管方法と注意点をお話しします!」も合わせてご覧ください。

インフルエンザの薬

インフルエンザで使う薬は、体内のインフルエンザウイルスの増殖を抑えるはたらきがあります。

作用を大きく分けると2種類あり、「ノイラミニダーゼ阻害薬」と「キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬」といったものになります。

感染したインフルエンザウイルスは、体内の細胞でどんどん増殖していきます。

「ノイラミニダーゼ阻害薬」は細胞からウイルスが出られないようにする働きがあり、「キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬」はそもそもインフルエンザウイルスが増殖しないように作用します。

「どっちの種類の薬も、一緒に飲めば最強じゃん!」と思われますが、よほどの重症例以外は避けるのが原則です。

(保険適用もされていません。)

どんな薬があるの?

現在使用されている主な抗インフルエンザ薬は5種類あり、作用の違いで分けると以下のようになります。

ノイラミニダーゼ阻害薬

・タミフル

・リレンザ

・イナビル

・ラピアクタ

キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬

・ゾフルーザ

比較表

| 薬剤名 | 投与方法 | 用法 | 用量 | 投与期間 |

| タミフル | 内服 | 1日2回 | 1回1カプセル | 5日間 |

| リレンザ | 吸入 | 1日2回 | 1回2BL | 5日間 |

| イナビル | 吸入 | 単回投与 | 10歳未満 1回1個 10歳以上 1回2個 | 1日 |

| ラピアクタ | 点滴 | 単回投与 | 通常、ペラミビルとして300mgを15分以上かけて単回点滴静注する。 合併症等により重症化するおそれのある患者には、1日1回600mgを15分以上かけて単回点滴静注するが、症状に応じて連日反復投与できる。 なお、年齢、症状に応じて適宜減量 | 1日 |

| ゾフルーザ | 内服 | 単回服用 | 成人および12歳以上の小児は1回2錠(主成分として40mg) ただし、体重80kg以上の場合は1回4錠(80mg)を単回服用 | 1日 |

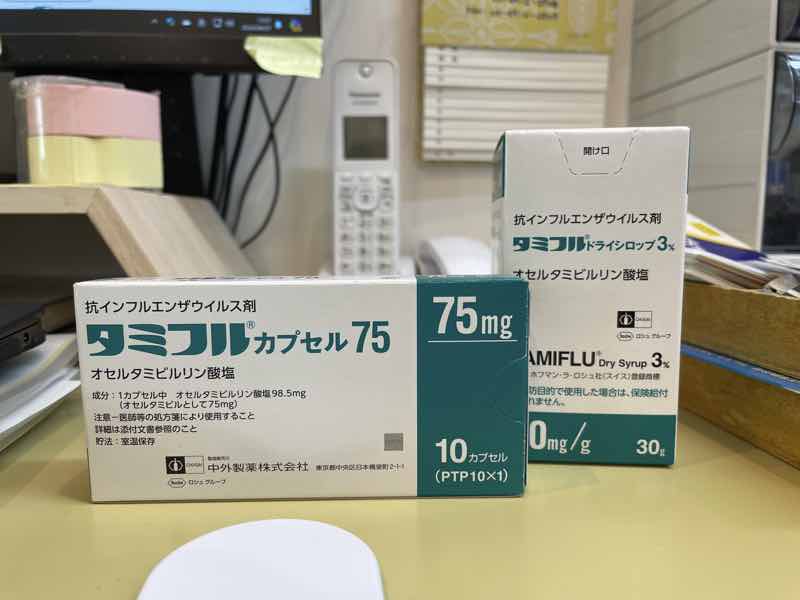

タミフル

世界で初めてできた抗インフルエンザの薬です。

インフルエンザA型、B型両方に効果があり、体内でインフルエンザウイルスが増えるのをおさえます。

カプセルとドライシロップがあり、生後2週目から服用が可能です。

2001年から販売が開始され、最も臨床実績があります。

ただし5日間服用しなければならないため、飲み忘れないよう注意が必要です。

(保険適用外ですが、自費で予防投与も可能です。)

リレンザ

タミフルと違って、吸入するタイプの薬です。

インフルエンザウイルスが増殖する上気道に直接薬を投与するので、全身性の副作用が出にくく、耐性も起きにくいと言われています。

ただしタミフルと同様、5日間の投与が必要なため、こちらも使用忘れに注意が必要です。

参照:リレンザ

イナビル

リレンザと同様に吸入するタイプの薬です。

10歳未満は1本、10歳以上は2本を吸入するだけで治療が完了します。

イナビルもインフルエンザウイルスが感染して主に増殖する上気道に直接薬を投与するので、全身性の副作用が出にくく、耐性も起きにくいと言われています

ただし吸入するのが皆さん難しいようで、失敗してしまう方も結構いらっしゃいます。

吸ってと言っているのに吹いてしまうお子さんや、吸う力が弱くて口にたくさん薬を溜めてしまう人がよくいます。

確かに具合が悪い時に薬を吸うのって、むせてしまうので苦しいんですよね。

その場合は、複数日投与するリレンザやタミフルの方が安心かもしれません。

ラピアクタ

抗インフルエンザ薬で、唯一の点滴薬です。

15分の点滴を1回すれば投与は終わりますが、原則自宅では使用できません。

錠剤や吸入薬がうまく使用できない人や、高齢者や入院中の患者さんなど医師が必要と判断した場合にのみ使用されます。

重症の場合は2回までですが、連日投与も可能です。

効果は、他の抗インフルエンザ薬と大体同じです。

参照:ラピアクタ

ゾフルーザ

1回の内服で、タミフルと同等の効果が得られる薬です。

2018年から販売が開始され大ヒット!

錠剤を飲むだけなので、めちゃくちゃラクです。

しかし販売開始から間も無く、使われすぎたせいか耐性が問題となってしまいました。

2019年以降は処方量の低下もあり、耐性がそれ以上強くなることはないため、現在ではタミフルと同程度の効果が期待できます。

成人で1割、子供で2割ほどの方で、効果がしっかり出ないことがあります。

参照:ゾフルーザ

小児の異常行動

2007年にタミフルを服用した10代のお子さんがマンションから転落したということが立て続けに起きました。

これを受けて、10代の患者に対してタミフルの使用を差し控えるようにとの緊急安全税情報が出されました。

しかし、薬を使用していなくても同様の異常行動が出たとの報告があり、調査の結果タミフルとの因果関係は不明。

タミフルが単独で異常行動を起こすとは考えにくく、投与制限は2018年に解除され、現在では10代への投与は問題ありません。

ただし未成年者がインフルエンザになった際は、発症から少なくても2日間は1人にしないよう注意してください。

予防投与について

予防投与とは、インフルエンザにかかった患者さんに接触した人に行う治療です。

タミフル、リレンザ、イナビル、ゾフルーザが予防投与に使用できます。

インフルエンザ患者との接触から48時間以内に抗インフルエンザ薬の服用を開始します。

ただし保険適用がないため、自費での治療となるので注意しましょう。

主に対象となるのは、以下のような人です。

・65歳以上の人

・慢性的な呼吸器疾患や循環器疾患がある人

・糖尿病などの代謝疾患がある人

・腎機能障害がある人

などなど、インフルエンザにかかってしまうと、重症化してしまう可能性が高い人が原則対象となります。

他にもインフルエンザ患者と同居している家族や、老人ホームなどの介護施設に入居している人やその職員なども対象となることが多いです。

自費治療で、お金もそこそこかかるので、医師とよく相談してください。

インフルエンザと解熱鎮痛薬

インフルエンザにかかった場合、使用できる解熱鎮痛薬はアセトアミノフェンという成分の薬です。

大人の場合は、イブプロフェンも使用できます。

なぜアセトアミノフェン以外の解熱鎮痛剤を使用してはいけないのかというと、インフルエンザ脳症という合併症が出てしまう危険があるからです。

インフルエンザ脳症とは高熱・意識障害・けいれんなど急速に進行する神経の障害が見られる病気です。

インフルエンザ脳症になってしまうと約30%が死亡、約25%に何らかの後遺症が残ると言われています。

主に15歳未満の小児に発症しますが、成人での発症も少数報告されています。

ですので、38℃を超えるような高熱が出た場合は、速やかに受診しましょう。

インフルエンザの症状と種類について

インフルエンザは、38度以上の発熱、関節痛、筋肉痛、倦怠感などの全身症状と、喉の痛みや咳など風邪のような症状が主に現れます。

インフルエンザの種類

ウイルスの型は主にA型、B型、C型の3種類に分類され、よく冬に流行するのはA型です。

参考:NID国立感染症研究所

ちなみにA型はとても変異しやすく、ワクチンの効果も限定的です。

B型は変異が割と少ないので、A型に比べて症状がおだやかなことが多いです。

しかし下痢などの消化器症状が出やすく、冬場以外に発生したりします。

また、鳥インフルエンザってたまに耳にしますが、鳥の間で流行しているインフルエンザが以前人間にかかったことがありました。

その感染力と死亡率がかなり高かったため、鳥インフルエンザが確認されると、変異して人間へ感染させないようにするため、家禽(かきん)の一斉処分という方法がとられています。

インフルエンザの合併症

インフルエンザは、合併症を起こすことがあります。

インフルエンザ脳症

インフルエンザ脳症は、合併症のなかでも特に注意しなければいけません。

重い後遺症が残ったり、時には死にいたってしまうこともあります。

主な症状は「けいれん」や「意識障害」があり、前兆となる症状として「異常行動」を起こすことがあります。

おびえて泣き叫んだり、走り出したり、幻覚を見たり、意味不明なことを言ったり、歌う、笑うなどの症状があれば要注意です。

もし症状が出たら様子を見て、続くようなら医療機関を受診してください。

また、けいれんや意識障害があればただちに受診してください。

肺炎

高齢者によくみられる合併症です。

インフルエンザにかかると、ただでさえ下がってしまった抵抗力がさらに低下するため、新たに細菌にかかりやすくなり、細菌性の肺炎を発症しやすくなります。

これがいわゆる二次性細菌性肺炎です。

高齢者がインフルエンザにかかって死亡してしまう原因のナンバーワンです。

咳がひどく、息苦しさが続いたり、気になるようなら早めに医療機関に受診してください。

心筋炎

ウイルス性心筋炎は、インフルエンザにかかった患者さんのうち0〜10%で起こることがあります。

インフルエンザウイルスが心筋に感染して炎症を起こしてしまいます。

心電図の変化や血液検査での異常値のみで自覚症状がないものから死に至るものまでさまざまです。

参考:日本医事新報社

喉の痛みや咳、発熱など風邪のような症状から始まります。

その後、胃の痛みや下痢、嘔吐などの症状や、息苦しさや不整脈、心不全などの症状が現れることもあります。

重症化すると「劇症型心筋炎」になることもあり、命の危険もあるため注意が必要です。

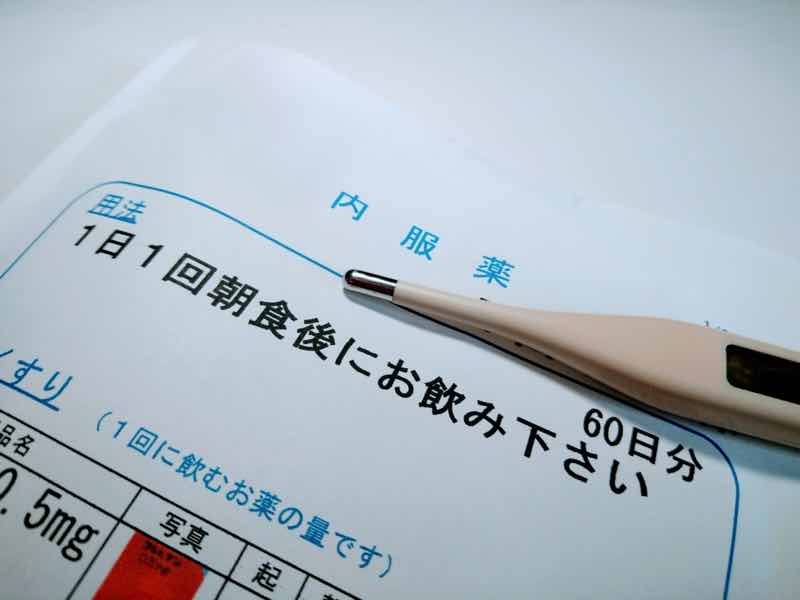

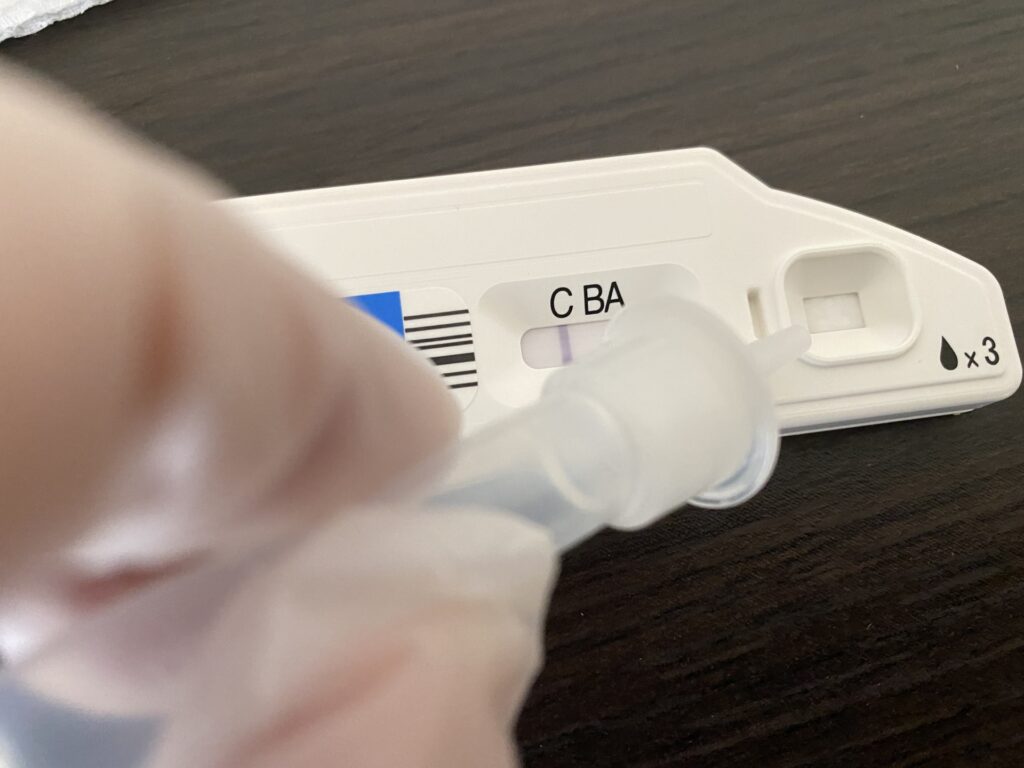

検査のタイミング

ある程度、体の中でウイルスが増えないと検査キットが反応してくれないので、発熱してすぐに陽性の反応が出るわけではありません。

発熱してから12時間未満だと検査結果にばらつきが多く、だいたい12〜24時間経過した後であれば、検査の精度が高くなります。

しかしインフルエンザは発熱し出してからすぐに症状はつらくなってしまうので、12時間以上待たなければいけないというのは悩ましい状況です。

48時間

抗インフルエンザ薬の投与は48時間以内が良いとされています。

これは体内のインフルエンザウイルスの数が最大になるのが48時間となっているからです。

48時間以降も抗インフルエンザ薬を飲むことはできますが、あまり意味がありません。

というのも、抗インフルエンザ薬はウイルスを死滅させるわけではなくて、増やさないように働くので、最大まで増えてしまった後に服用しても効果がないからなんです。

ですので、できれば早めに薬の服用を開始するのがおすすめです。

かからないためにできること

インフルエンザにかからないためにできることはたくさんあります。

①流行前の予防接種

②外出後の手洗い・うがい

③十分な休養

④バランスのとれた食事・栄養摂取

⑤人混みをさける

⑥適度な湿度を保つ

⑦マスクをする

参考:https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html

これでかなり防げると思います。

まとめ

いかがでしたか?

新型コロナウイルスが流行し出した時、不思議なことにインフルエンザにかかった患者さんがぽぽいなくなりました。

インフルエンザが絶滅した?と思ったのと同時に、みんなやればできるんだと感心したほどです。

さすがにそこまでやるのは難しいですが、せめて自分だけでもインフルエンザを予防する意識を持って

行動すると、何かいいことが起きるんじゃないかなと思う今日この頃です。