「あっ!しまった!朝の薬、飲んだっけ…?」

大事な薬だからこそ、飲み忘れた時の焦りや不安は大きいですよね。

「薬の飲み忘れ、どうするべきなの?」

「今から飲んでも大丈夫?」

「次の食事の時に2回分飲めばいい…?」

その気持ち、痛いほど分かります。

でも、焦って自己判断するのは絶対にNG!

この記事では、薬局の薬剤師が、飲み忘れた時に「いつ気づいたか」で判断できる具体的な対処法と、絶対にやってはいけない鉄則を、世界一分かりやすく解説します!

【絶対にダメ!】まず覚えてほしい、たった一つの鉄則

薬の飲み忘れでパニックになった時でも、これだけは絶対に守ってください。

それは…

「絶対に、2回分を一度に飲まないこと!」

これが、薬と付き合う上での最も重要な鉄則です。

自己判断で「2回分を一度に飲む」のは命に関わることも!

「忘れた分を取り戻したい」という気持ちは分かります。

しかし、2回分を一度に飲むと、薬の血中濃度(血液中に含まれる薬の量)が急激に上がりすぎてしまい、効果が強く出すぎたり、予期せぬ副作用が現れたりする危険性が非常に高まります。

なぜ2回分飲むと危険なのか?薬剤師が理由を解説

お薬の効果は、この血中濃度が適切な範囲(治療域)に保たれることで発揮されます。

これをお風呂に例えてみましょう。

- ちょうどいい湯量(治療域)

薬が安全に、かつ最大限の効果を発揮している状態。

- お湯が溢れる(中毒域)

薬が効きすぎて、副作用や体に害を及ぼす危険な状態。

2回分を一度に飲むのは、「ちょうどいい湯量のお風呂に、もう一杯分のお湯を勢いよく注ぎ足す」ようなものです。

お湯は一気にあふれ出し、大惨事になってしまいますよね。

薬の種類によっては、めまいやふらつきだけでなく、意識障害や不整脈など、命に関わる危険な状態を引き起こす可能性もあるのです。

気づいた時間で判断!薬の飲み忘れ対処法フローチャート

では、どうすれば良いのか。

基本となるのは、「次に飲む時間までの、ちょうど真ん中の時間」を境界線として考える、とてもシンプルなルールです。

【基本ルール】次の服用時間までの「真ん中」より前か後か?

- 真ん中の時間より「前」に気づいた場合

→ すぐに1回分を飲んでOK! その後は、いつも通りの時間に次の分を飲みましょう。

- 真ん中の時間より「後」に気づいた場合

→ 忘れた分は諦めてスキップ! 次の服用時間に、いつも通り1回分だけ飲みましょう。

薬の飲み忘れ 判断フローチャート

自己判断で2回分を一度に飲むのは、副作用のリスクがあり危険です。絶対にやめましょう。

(例:朝8時と夜8時に飲む薬なら、真ん中の時間は昼の2時)

次の薬は、いつも通りの時間に通常通り1回分を飲みます。

次の薬は、いつも通りの時間に通常通り1回分だけ飲みます。

上記はあくまで一般的な対処法です。薬の種類(特に血糖値を下げる薬、ステロイド、抗がん剤など)によっては対応が異なる場合があります。

判断に迷った場合は、必ず自己判断せず、医師や薬剤師に相談してください。

「1日1回」「1日2回」服用回数別の詳しい解説

この「真ん中ルール」を、具体的なケースに当てはめて見ていきましょう。

ケース① 1日1回(朝食後)の薬を、昼(12時頃)に思い出した場合

- 服用間隔

24時間

- 真ん中の時間

次の日の朝食後までの真ん中なので、飲み忘れから約12時間後

- 判断

昼の12時は、12時間後よりもずっと「前」ですね。

- 対処法

気づいた時点ですぐに1回分を飲んでください。

そして、次の日の朝は、いつも通りの時間に飲みましょう。

ケース② 1日2回(朝・夕食後)の薬で、夕食後の分を寝る前(22時頃)に思い出した場合

- 服用間隔

約12時間(夕食後~次の日の朝食後)

- 真ん中の時間

飲み忘れから約6時間後

- 判断

寝る前の22時は、夕食後(19時頃と仮定)から3時間しか経っておらず、6時間後よりも「前」です。

- 対処法

気づいた時点ですぐに1回分を飲んでください。

そして、次の日の朝は、いつも通りの時間に飲みましょう。

ケース③ 1日3回(毎食後)の薬を、昼食後の分を夕食前(18時頃)に思い出した場合

- 服用間隔

約4~6時間

- 真ん中の時間

飲み忘れから約2~3時間後

- 判断

夕食前は、昼食後から2~3時間以上経っており、「後」の可能性が高いです。

- 対処法

忘れた昼の分は1回飛ばして(スキップして)、夕食後に夕食の分を1回分だけ飲んでください。

食事の直前に思い出した場合は、ほぼ次の服用時間なので、迷わずスキップしましょう。

【要注意】これらの薬は特別ルール!すぐに薬剤師に相談を!

ここからが非常に重要です。

ほとんどの薬は先ほどの「真ん中ルール」で対応できますが、中には絶対に自己判断してはいけない、特別ルールを持つ薬があります。

以下のような薬を飲んでいる方は、飲み忘れたら必ずかかりつけの医師や薬剤師に電話で相談してください。

- 起床時に飲む薬や週1回の薬など

- 甲状腺の薬や骨粗しょう症の薬(ビスホスホネート製剤)など、起床時の空腹時に飲む薬は、食事の影響で吸収が大きく変わってしまいます。

また、週に1回や月に1回の薬は、飲み忘れが治療計画に大きく影響するため、特別な対応が必要です。

- 甲状腺の薬や骨粗しょう症の薬(ビスホスホネート製剤)など、起床時の空腹時に飲む薬は、食事の影響で吸収が大きく変わってしまいます。

- 血栓予防の薬(ワーファリンなど)

- 効果が強すぎると出血の危険性が、弱すぎると血栓ができる危険性が高まります。

血中の濃度を非常に厳密にコントロールする必要があるため、自己判断は絶対に避けてください。

- 効果が強すぎると出血の危険性が、弱すぎると血栓ができる危険性が高まります。

- 糖尿病の薬(インスリン注射、血糖降下薬)

- 食事とのタイミングが非常に重要です。

食事をせずに薬だけ飲むと、血糖値が下がりすぎて低血糖発作を起こし、意識を失うなど命に関わる危険があります。

- 食事とのタイミングが非常に重要です。

- 経口避妊薬(ピル)、ステロイド、抗てんかん薬など

- ピルは飲み忘れで避妊効果がなくなる可能性があります。

また、ステロイドや抗てんかん薬は、血中濃度を一定に保つことが発作などを防ぐために極めて重要です。

それぞれ飲み忘れた日数や時間によって、細かい対応方法が決められています。

- ピルは飲み忘れで避妊効果がなくなる可能性があります。

なぜこれらの薬は自己判断が危険なの?

これらの薬は、血中濃度のわずかな変動が、治療効果や副作用に直接、かつ重大な影響を与えてしまう「治療域が狭い」薬が多いからです。

専門家による正確な状況判断が不可欠ですので、不安に思ったら、ためらわずに薬局や病院に電話してください。

参照元:日本薬剤師会 「くすりの正しい使い方」、くすりの適正使用協議会「くすりのしおり」

「また忘れちゃった…」をなくす!薬剤師おすすめの飲み忘れ防止テク

飲み忘れの不安から解放されるための、効果的なテクニックをご紹介します。

お薬カレンダーやピルケースの魔法の効果

「朝」「昼」「夕」「寝る前」など、飲むタイミングごとに薬をセットできるケースを使う方法です。

「あれ、飲んだっけ?」と不安になった時に、ケースのその場所が空になっていれば「飲んだ」という確実な証拠になります。

この「飲んだことを確認できる」という安心感は、想像以上に大きいですよ。

100円ショップなどでも手軽に購入できます。

スマホのアラーム機能や「お薬リマインダー」アプリの活用術

毎日決まった時間にアラームをセットするのは基本ですが、最近は服薬管理専門のアプリも非常に優秀です。

薬の名前や時間を登録しておくと、通知してくれるだけでなく、「飲んだ」という記録を付けられる機能があります。

「飲んだかな?」と思ったら、アプリの記録を見返すだけ。まさに現代の救世主です。

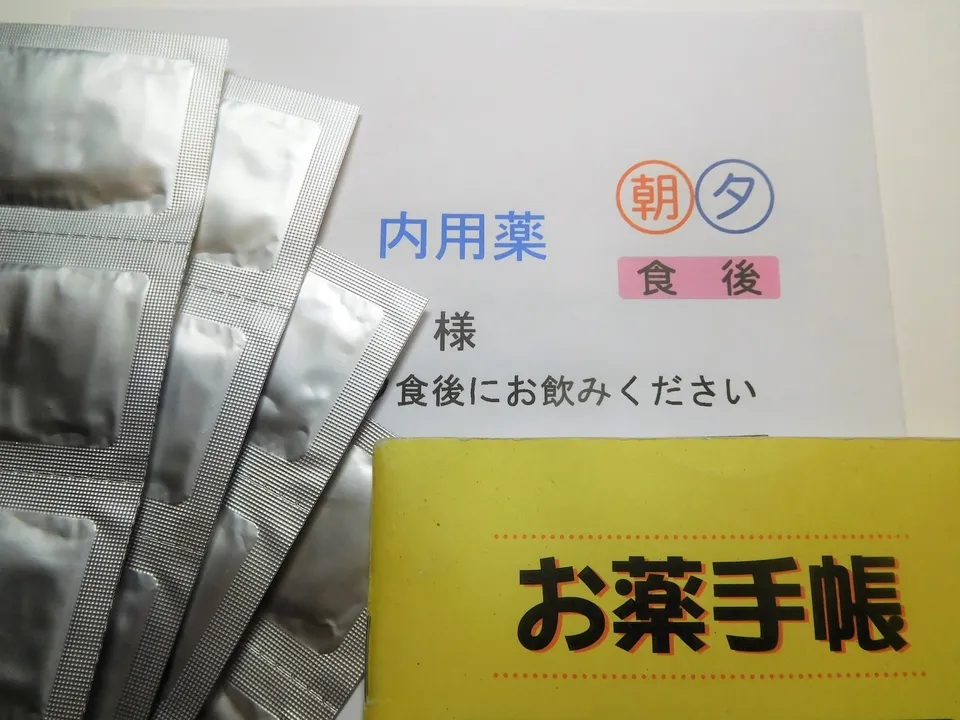

【上級編】「一包化」で薬剤師に管理をお任せする裏ワザ

お薬の種類が多くて管理が大変…という方は、ぜひ薬剤師にご相談ください。

「一包化(いっぽうか)」という方法があります。

これは、朝・昼・夕など、飲むタイミングが同じ薬を、薬剤師が専用の機械で1回分ずつ小さな袋にパックするものです。

袋には「朝食後」「2025年10月1日」などと印字されるので、あなたは「その時間に、その袋を破って飲むだけ」。

飲み間違いや飲み忘れが劇的に減らせる、究極のテクニックです。

医師の許可があれば保険も適用されますので、お気軽にご相談ください。

その他、飲み忘れ防止対策については関連記事「「薬飲んだ?」ってもう聞かない!高齢の親の飲み忘れ防止策」も合わせてご覧ください!

まとめ ルールを知ればもう怖くない!飲み忘れは焦らず確認

いかがでしたでしょうか?「薬の飲み忘れ、どうする?」という、心臓がドキッとするような瞬間の対処法について、ご理解いただけたでしょうか。

今回のポイントをまとめると…

- まず、絶対にやってはいけない鉄則は「2回分を一度に飲まない」こと。

ほとんどの薬は、「次の服用時間までの真ん中の時間」を基準に、それより前ならすぐ飲む、後なら1回分スキップと覚えれば大丈夫です。

ただし、ワーファリンや糖尿病の薬、ピルなど、自己判断が絶対にNGな「特別ルール」の薬があることも、決して忘れないでください。

- そして、一番大切なのは、飲み忘れを防ぐ工夫です。

お薬カレンダーや便利なアプリ、そして私たち薬剤師による「一包化」などを上手に活用しましょう。

この記事が、あなたの「どうしよう!?」という不安を、「こうすれば大丈夫!」という安心に変えるお守りになれば、これほど嬉しいことはありません。

ルールを知れば、もう焦る必要はありません。

それでももし迷った時や、ご自身の薬について不安な時は、一人で悩まず、いつでも私たち薬剤師に相談してくださいね!