薬の飲み方について、正しく理解していますか?

「食前」や「食後」、「食間」や「寝る前」など様々な用法がありますよね。

患者さまに薬の説明をしていると、「食後の薬は食事が終わったらすぐ飲んでいいの?」とか、「寝る前の薬って、寝る直前に飲めばいいの?」なんて言われます。

実は薬の用法には細かい定義があり、正しく服用しないと本来の効果が発揮できないばかりか、副作用が起きてしまう可能性もあります。

今回は内服薬の用法について、薬を服用するタイミングやその理由などについて説明します。

色々な用法と薬を服用するタイミング

薬の用法は色々ありますが、一般的には以下のように定義されています。

| 食前 | 食事の20~30分前 |

| 食直前 | 食事の5分前以内 |

| 食後 | 食事が終わってから30分以内 |

| 食直後 | 食事が終わってから5分以内 |

| 食間 | 食事と食事の間(食後2時間経過後もしくは食事の2時間前) |

| 寝る前 | 布団に入る約30分前 |

| 就寝直前 | 布団に入る5分以内 |

どうですか?

正確に理解していましたか?

意外と細かく決められていますよね。

色々な用法をくらべてみると、薬の用法は食事が目安になっていることに気がつくと思います。

これは、薬が体に取り込まれる経路に関係があります.

☆ 薬の保管については、別記事「病院や薬局で処方された薬の保管どうしてる?正しい保管方法と注意点をお話しします!」でも書いています。合わせご覧ください。

薬と食事のカンケイ

内服薬は口から飲んだあと、食道や胃を通って、主に小腸で吸収されます。

そのため、薬の中には食事の影響を大きく受けてしまうものがあります。

例えば、漢方薬は腸内細菌によって吸収されやすい状態に変えられるため、食間や食前に服用するものがほとんどです。

食前や食間に服用した方が小腸にとどまる時間が長くなり、腸内細菌が作用する時間が長くなるためです。

またイコサペント酸のような魚の油を使用した薬は食直後に服用し、食事の油に溶けると吸収がよくなります。

このように薬を体に吸収させることと、食事は深い関係があるとわかるかと思います。

しかし中には食事の影響は関係ない薬もあり、それは単純に飲み忘れないために食後となっています。

ちなみに余談ですが、「食中」という指示で処方せんを受けたこともあります。

「食中」という用法は、食事をとっている最中に服用しなさいということです。

代表的な薬では人工透析など受けている患者さんに処方される「炭酸カルシウム」があります。

「食直後」の指示で処方されることも多いのですが、医師の判断で「食中」というよ方法で処方されることもあります。 ご飯なのか薬なのかわからなくなっちゃいますよね。

また、パーキンソン病の薬の効果を持続させるために、1日8回も服用することもあります。

なぜその飲み方なのかは、薬の効果を最大限に発揮するためなので、きちんと決められた用法を守りましょう。

ホント、薬によって用法はさまざまです。

寝る前の薬は要注意!

寝る前に服用する薬には、睡眠導入剤や抗アレルギー薬、早朝の急激な血圧上昇を防ぐための降圧剤などがあります。

中でも睡眠導入剤は注意が必要です。

ほとんどの場合「寝る前」として処方されますが、一般的に「寝る前」といえば布団に入る30分前を指します。

しかし睡眠導入剤は服用して10~30分後くらいから効果が表れるため、布団にたどり着く前に眠気が出てしまい、ふらつきが出てしまう可能性があります。

ですので、睡眠導入剤は寝る直前(布団に入る5分前を目安)に服用するようにしましょう。

用法通りに服用しないとどうなる?

薬の用法は副作用の予防や食事によって変化する胃の状態に合わせて決められていることが多く、用法を守らないと、マジで大変なことになってしまうかもしれませんよ。

例えば胃を荒らしてしまう薬は、胃障害の副作用を防ぐために「食後」となっています。

また、薬の成分が脂に溶けやすい事を利用して、吸収を良くするために「食直後」となっている薬もあります。

薬を飲んでから効果が出るまでの時間を計算して用法を決めている薬もあります。

ですので、医師・薬剤師に指示された飲み方をしないと、きちんと効果が出ないばかりか副作用が出てしまう可能性があります。

まとめて飲むのはダメ!絶対!

薬の効果をしっかり出すためには血中の濃度を一定にする必要があり、少なすぎてもダメですし、高すぎると副作用が出てしまいます。

例えばぜんそくや心臓の薬などは、きちんと血中濃度を一定に保たなければいけません。

飲み忘れたからといって、2回分を一緒に飲むというのは絶対にしないでください!

血中濃度が上がりすぎて副作用が出てしまう確率が非常に高くなってしまいます。

薬の飲み忘れを防ぐために

毎日決められた時間に薬を飲むのって、想像以上に大変ですよね。

薬のプロである薬剤師ですら飲み忘れてしまう事もあります…。

具合が悪い時って、早く楽になりたいので飲み忘れることって少ないと思います。

しかし長期にわたって飲まなければいけない薬は必ずしも具合が悪い時に飲むわけではないので、ついつい忘れてしまいがちです。

薬の飲み忘れを防ぐために、現在ではいろいろなツールがあるので、ぜひ活用してください。

アプリ

スマートフォンのアプリで薬の飲み忘れを防止している方ってたくさんいらっしゃいます。

僕もスマホのアプリでアラームをかけています。

iPhoneでは「ヘルスケア」機能を使用することで、服薬スケジュールを登録でき、飲み忘れを防ぐことが出来ます。

また、お薬手帳アプリの中にはお知らせ機能がついているものもあります。

例えばEパークが提供しているアプリではお薬手帳機能だけでなく、服薬アラームを設定できたり血圧の記録をすることもできます。

東和薬品が提供しているアプリにも服薬アラーム機能、お薬手帳機能があります。

(他社のアプリの紹介をするのもアレですが…)日本調剤が提供している「お薬手帳+」は、大手調剤薬局がリリースしているアプリの中では(個人的に)一番使いやすいと思います。

家族や身近な人の助け

自分ではどうにもならない時は、誰かに助けてもらいましょう。

家族や身近な人といっしょに確認しあい、声をかけてもらうのが一番忘れにくいかもしれません。

一包化

薬がたくさんあって、管理が難しい場合は「一包化」という方法があります。

薬局では朝・昼・夕など服用するタイミングごとに薬をパックしてお渡ししています。

誤って飲みすぎてしまうことを防ぎ、薬の管理もしやすくなります。

※ お薬をまとめるためには医師の指示が必要です。詳しくは薬局スタッフまでご相談ください。

お薬カレンダー

朝・昼・夕など服用するタイミングとに薬を分けることが出来るお薬カレンダーも有効です。

※ご購入をご希望の方は薬局スタッフまでご相談ください。

服薬支援ロボ

服用する時間を設定しておくと、時間になった時に音声と画面表示で知らせてくれます。

時間にならないと服用する薬が出てこないので、ダブって飲んでしまったり、飲み忘れ、飲み間違いを防ぐことが出来ます。

服薬時計

一見普通の目覚まし時計ですが、服用する時間をセットしておくとお知らせしてくれます。

1日4回まで設定が出来ます。

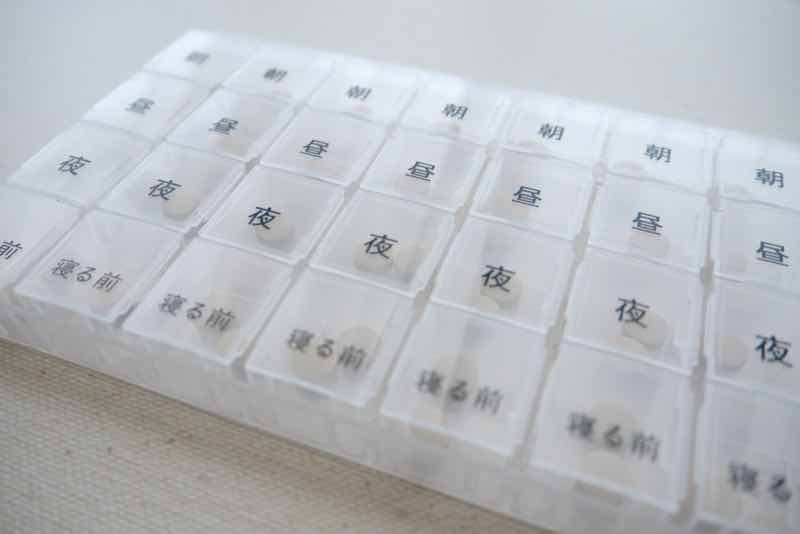

ピルケース

ピルケースで管理している方もたくさんいらっしゃいます。

1週間分をセットできるものが多いです。

色や形、デザインも様々なものがあるので、気に入ったものを選んでみてください。

ジップロック

一回分の薬をジップロックに入れて管理している方もいらっしゃいます。

一包化するのと同じようなものなので、手間であれば薬局に相談してみてください。

ただ、中には「頭の体操になるから自分で整理しているわ」という患者さんもいらっしゃいます。

訪問介護

高齢者や介護を必要とする人が1人暮らし等の場合、介護保険などを利用して薬の服用を助けてもらう方法もあります。

※詳しくはケアマネージャーや訪問看護師などにご相談ください。

まとめ

いかがでしたか?

毎日の薬の服用って思っている以上に大変ですよね?

薬を飲むタイミングって意外と知られていないんじゃないかなと思います。

お風呂に入ったり、歯磨きをするのと同じように習慣化できちゃえばなんてことありませんが、それでも飲み忘れてしまうことってあります。

また、離れて暮らす家族がきちんと薬を飲めるようなツールも良かったら参考にしてください。

お薬のことで何かわからないことがありましたら、お近くのヱド川薬局グループの店舗までご相談ください。