いつも何気なく使っているアノ薬、実はとんでもなく長い歴史を持っている「昔の薬」だとしたら、驚きませんか?

この記事では、何百年、いえ千年以上の時を超えて、私たちの健康を支え続けてくれている「現役バリバリの薬」たちにスポットライトを当てます。

古代の知恵から生まれた薬が、形を変え、今も私たちの薬箱に入っているなんて、なんだかロマンを感じますよね。

薬の歴史を旅しながら、その驚きの生命力と、先人たちの偉大な発見に感動してみましょう!

おもしろ関連記事「昔の薬がヤバすぎ!驚きと笑いの医学トリビア」もあわせてご覧ください!

あなたの薬箱にもあるかも?世紀を超えたロングセラー薬

「新しい薬ほど、よく効く」——なんとなく、そんなイメージをお持ちではないですか?

もちろん、最新の科学技術によって生み出される新薬が、これまで治せなかった病気を克服してきたのは事実です。

しかし、その一方で、私たちの薬箱や薬局の棚には、まるでタイムスリップしてきたかのように、長い長い歴史を生き抜いてきた「ご長寿薬」たちが、今もなお現役で活躍しています。

これからご紹介するのは、そんな世紀を超えたベストセラーとも言える薬たちの物語。

その誕生秘話を知れば、次に手に取るとき、少し見方が変わるかもしれませんよ。

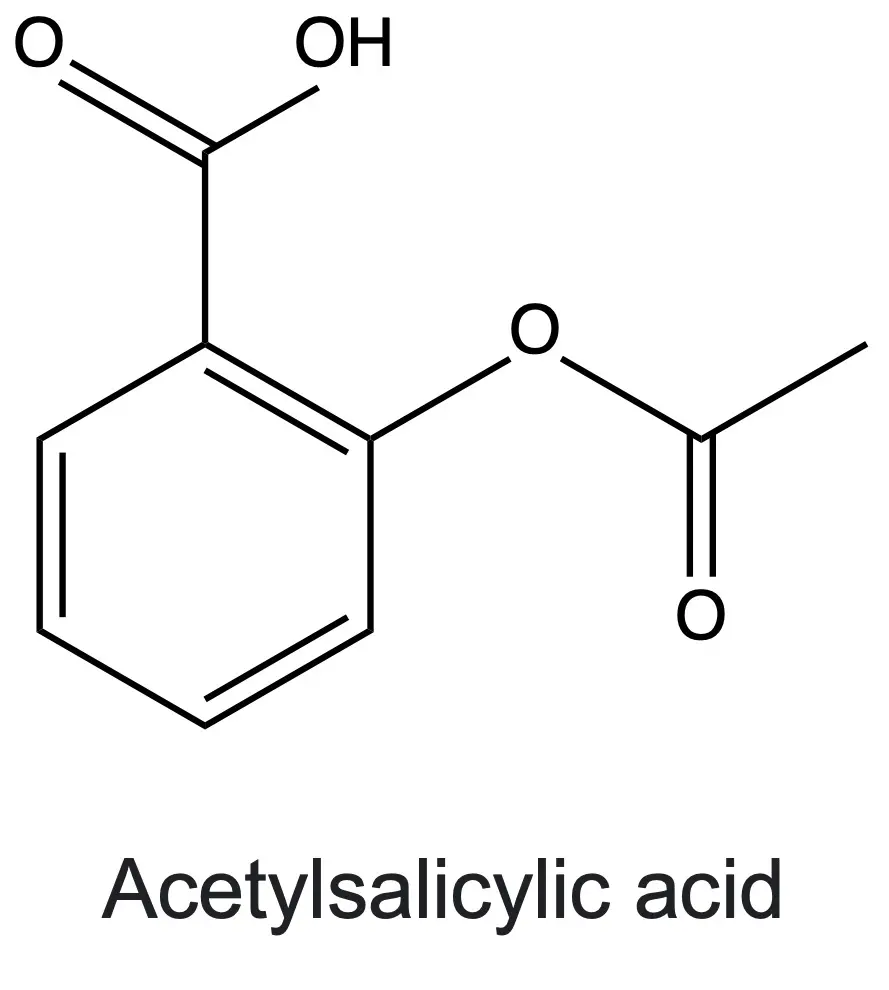

「アスピリン」の原型は柳の樹皮!古代ギリシャからの贈り物

世界で最も有名で、最も多く服用されている薬の一つ、「アスピリン」。

解熱鎮痛薬としてあまりにも有名ですが、そのルーツが古代ギリシャ、いえ、それよりも遥か昔の古代エジプトにまで遡ることをご存知でしょうか。

■ヒポクラテスも知っていた「魔法の木」

紀元前400年頃、「医学の父」と称される古代ギリシャの医師ヒポクラテスは、柳の樹皮を煎じた汁が、熱を下げ、出産の痛みを和らげる効果があることを記録に残しています。

さらに遡ると、古代エジプトのパピルスにも、柳が持つ鎮痛作用に関する記述が見られます。

当時の人々にとって、柳はまさに「痛みを和らげる魔法の木」だったのです。

しかし、なぜ柳の樹皮にそんな効果があるのか、その科学的な理由は長い間謎のままでした。

人々はただ、経験的にその効果を知り、伝承してきたのです。

■科学の力で「魔法」を解き明かす

この「魔法」の正体が科学的に解明されるのは、19世紀に入ってからのこと。

まさに科学の夜明けとも言える時代でした。

| 年代 | 発見・開発 | 内容 |

| 1828年 | サリシンの発見 | ドイツの薬学者ヨハン・ブフナーが、柳の樹皮から有効成分を結晶として取り出すことに成功。 「サリシン」と名付けた。 |

| 1853年 | サリチル酸の合成 | フランスの化学者シャルル・ジェラールが、サリシンから「サリチル酸」を化学的に合成。 非常に高い解熱鎮痛効果があった。 |

| 問題発生 | 強烈な副作用 | サリチル酸は効果絶大でしたが、胃の粘膜を荒らす副作用が非常に強く、吐き気や胃痛で服用が困難な患者が多かった。 |

| 1897年 | アスピリンの誕生 | ドイツ・バイエル社の化学者フェリックス・ホフマンが、リウマチを患う父のために、サリチル酸の副作用を軽減する研究に着手。 サリチル酸をアセチル化することで、効果はそのままに、胃への負担が少ない「アセチルサリチル酸」を合成することに成功。 これが「アスピリン」です。 |

ホフマンの父親を想う気持ちが、この歴史的な大発見に繋がったなんて、なんだか感動的ですよね。

■現代のアスピリン

アスピリンは20世紀を通じて「奇跡の薬」として世界中に広まりました。

近年では、解熱鎮痛作用だけでなく、血液をサラサラにする作用(抗血小板作用)が注目され、心筋梗塞や脳梗塞の再発予防薬(低用量アスピリン)としても広く使われています。

古代の知恵から生まれた昔の薬は、科学の力によって洗練され、200年近く経った今もなお、新しい役割を見つけながら私たちの命を支え続けているのです。

参照:Wikipedia – “History of Aspirin”

漢方の王様「葛根湯」はいつ生まれた?2000年の歴史

「風邪のひきはじめに葛根湯」。

日本人にとって、このフレーズはもはや常識と言っても過言ではありません。

ドラッグストアや薬局で手軽に購入でき、多くの家庭で常備薬として親しまれています。

この「葛根湯」が、実は約2000年前に書かれた医学書にルーツを持つ、とてつもなく長い歴史を持つ薬だと聞いたら、驚きませんか?

■伝説の医学書『傷寒論』

葛根湯の出典は、西暦200年頃の後漢時代(中国)に、張仲景(ちょうちゅうけい)という医師が著した『傷寒論(しょうかんろん)』という医学書です。

これは、主に急性の熱性疾患(今でいうインフルエンザや感染症など)の診断と治療法について書かれたもので、漢方医学における最重要古典の一つとされています。

張仲景は、戦乱と疫病で多くの人々が命を落とすのを目の当たりにし、その治療法を体系的にまとめ後世に残そうとしました。

その血の滲むような努力の結晶が『傷寒論』であり、葛根湯はその中に収められた数ある処方の一つなのです。

■葛根湯の絶妙なチームワーク

葛根湯は、7種類の生薬(しょうやく)から構成されています。

漢方薬は、これらの生薬がオーケストラのように互いに作用し合うことで、初めて効果を発揮します。

| 生薬名 | 主な役割 |

| 葛根(カッコン) | クズの根。 発汗を促し、熱を下げ、首や肩のこわばりを和らげる。主役。 |

| 麻黄(マオウ) | 発汗・発散作用が非常に強い。 体を温め、悪寒や節々の痛みに効く。 |

| 桂皮(ケイヒ) | シナモン。 体を温め、血行を良くする。 麻黄の強い作用をサポート。 |

| 芍薬(シャクヤク) | 筋肉の緊張を和らげ、痛みを鎮める。 麻黄による発汗過多を防ぐ。 |

| 甘草(カンゾウ) | 全ての生薬の調和を図るまとめ役。 急激な痛みを和らげる作用も。 |

| 大棗(タイソウ) | ナツメの実。 胃腸を保護し、他の生薬の刺激を和らげる。 滋養強壮。 |

| 生姜(ショウキョウ) | ショウガ。体を温め、発汗を助ける。 健胃作用、吐き気止め。 |

この絶妙なバランスこそが、葛根湯が「風邪のひきはじめで、ゾクゾクする寒気があり、汗はあまりかいていない」という状態に、ピンポイントで効果を発揮する理由です。

2000年も前に、これほど完成された処方が確立されていたという事実に、先人たちの観察眼と知恵の深さを感じずにはいられません。

この昔の薬は、日本に伝わってからも、多くの医師によって研究され、その価値が認められてきました。

そして今では、エキス剤(粉薬や錠剤)という現代的な形に姿を変え、私たちの最も身近な漢方薬として活躍しています。

お腹の頼れる味方「正露丸」が生まれた意外なキッカケ

独特の匂いと共に、多くの日本人のお腹を守ってきた「正露丸」。

これもまた、100年以上の歴史を持つご長寿薬です。

そして、その誕生のキッカケは、なんと戦争でした。

■キッカケは日露戦争

1904年(明治37年)に勃発した日露戦争。

当時の日本軍が直面した深刻な問題の一つが、戦地での劣悪な水による感染症、特にチフスや赤痢といった消化器系の病でした。

兵士たちは激しい下痢や腹痛に苦しみ、戦闘能力が著しく低下していました。

この状況を打開するため、陸軍は有効な腹下し止めの開発を急ぎます。

そこで注目されたのが、ブナやマツの木を乾留して得られる液体「木(もく)クレオソート」でした。

木クレオソートは、当時から殺菌作用や防腐作用があることが知られており、これを主成分とする丸薬が開発されたのです。

■「ロシアを征する」という名の薬

この新しい薬は、兵士たちの士気を高めるため、「征露丸(せいろがん)」と名付けられました。

「露西亜(ロシア)を征する(せいする)丸薬」という、非常に勇ましい名前です。

征露丸は、戦地で多くの兵士の命を救い、その名は一躍有名になりました。

戦争が終わると、征露丸は民間に広く普及し、「国民的な胃腸薬」としての地位を確立していきます。

そして第二次世界大戦後、国際的な配慮から「征」の字が「正」に改められ、現在の「正露丸」となったのです。

■正露丸は、なぜ効くの?

主成分の木クレオソートは、腸内の過剰な運動を正常化させ、腸管内の水分量を調整する働きがあります。

一般的な下痢止めのように、腸の動きを無理やり止めてしまうわけではないため、お腹に優しく、食あたりや水あたり、ストレスによる軟便など、幅広いお腹のトラブルに対応できるのが大きな特徴です。

戦争という悲しい歴史の中で生まれた薬が、100年後の今、平和な時代を生きる私たちの日常的なお腹のトラブルを救ってくれている。この事実は、薬が持つ歴史の面白さと奥深さを物語っています。

参照:大幸薬品株式会社 – 「正露丸の歴史」

なぜ、これらの薬は生き残れたのか?3つの共通点

アスピリン、葛根湯、正露丸…。

時代も文化も全く異なる場所で生まれたこれらの薬が、なぜ数百〜数千年という長い時間、淘汰されることなく生き残ってこられたのでしょうか?

そこには、3つの明確な共通点が見えてきます。

理由1:自然由来の成分が持つ圧倒的なパワー

3つの薬に共通する最大のポイントは、その起源が「自然界」にあることです。

- アスピリン → 柳の樹皮

- 葛根湯 → 葛や麻黄といった植物(生薬)

- 正露丸 → ブナやマツの木(木クレオソート)

人類は、文明が誕生する遥か以前から、身の回りにある植物や鉱物を使い、怪我や病気を治療してきました。

その中で、効果が確かで安全性の高いものが、経験的に選び抜かれ、伝承されてきたのです。

これらのロングセラー薬は、いわば「人類の知恵の結晶」とも言える存在。

自然が持つ偉大な治癒力を、科学の力で最大限に引き出したからこそ、時代を超えて信頼され続けているのです。

理由2:多くの人が悩む「定番の症状」に効いたから

どんなに素晴らしい薬でも、ごく一部の人にしか関係のない病気の薬であれば、ここまで広く長く使われることはなかったでしょう。

これらの薬が対象とする症状は、いつの時代も、誰もが経験する「定番の悩み」でした。

- アスピリン → 痛み、熱

- 葛根湯 → 風邪のひきはじめ

- 正露丸 → 下痢、腹痛

人間が人間である限り、これらの悩みから完全に解放されることはありません。

つまり、これらの薬には「普遍的なニーズ」があったのです。

人々の「困った…」に、シンプルかつ的確に応え続けてきたこと。

それこそが、世紀を超えて愛される理由なのです。

理由3:時代と共に進化することをやめなかった

古いからといって、昔のままの姿でいるわけではありません。

これらの薬は、時代のニーズに合わせて、巧みに「進化」を遂げてきました。

- アスピリンは、柳の樹皮から科学的に合成され、胃に優しい錠剤になりました。

さらに、心筋梗塞予防薬という新しい役割も見出しました。

- 葛根湯は、生薬を煎じて飲むという手間のかかる漢方薬から、誰でも手軽に飲めるエキス顆粒剤や錠剤へと姿を変えました。

- 正露丸は、「征露丸」から「正露丸」へと名前を変え、戦争の薬から家庭の常備薬へとイメージを転換させることに成功しました。

伝統を大切にしながらも、製造技術の向上、新しい剤形の開発、新たな効能の発見といったイノベーションを怠らなかったこと。

この「温故知新」の精神こそが、彼らを単なる「昔の薬」で終わらせず、「今も現役の薬」たらしめているのです。

昔の薬から学ぶ、未来の健康のヒント

これらのご長寿薬の歴史を紐解くと、未来の医療や私たちの健康に対する、ある重要なヒントが見えてきます。

それは、「故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知る」——まさに「温故知新」の精神です。

温故知新!古文書に眠る新しい薬の可能性

「昔の薬なんて、もう研究され尽くしているのでは?」

そう思うかもしれませんが、実は全くそんなことはありません。

世界中の製薬会社や研究者たちが、今もなお、古い文献や伝統医学の中に、新しい薬の種(シーズ)を探し続けています。

その最も有名な成功例が、マラリアの特効薬「アルテミシニン」の発見です。

2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞した中国の屠呦呦(トゥ・ヨウヨウ)博士は、マラリアの新たな治療薬を探す国家プロジェクトの中で、1600年以上前に書かれた中国の医学書『肘後備急方(ちゅうごびきゅうほう)』にたどり着きました。

そこに記されていた「青蒿(せいこう)という植物を水に浸し、その搾り汁を飲む」という記述からインスピレーションを得て、熱に弱い有効成分を低温で抽出することに成功。

これが、多くの人々の命を救うことになるアルテミシニンの発見に繋がったのです。

この発見は、古文書や伝統的な知恵の中に、現代科学の最先端を切り拓くヒントが眠っていることを、世界に証明しました。

昔の薬は、過去の遺物などではなく、未来の医療を照らす光を秘めた「宝の山」なのかもしれません。

まとめ 古くても良いものは残る!昔の薬が持つ底力に感動

今回は、時を超えて私たちの健康を支え続けてくれている、感動的な歴史を持つ昔からの薬をご紹介しました。

- 古代の知恵から生まれ、

- 科学の力で洗練され、

- 普遍的なニーズに応え、

- 時代と共に進化し続けてきた

これらの薬の物語は、単に「古い薬の紹介」に留まりません。

そこには、病に苦しむ人々を救おうとした先人たちの情熱と、自然への畏敬の念、そして時代を超えて受け継がれる人間の知恵の素晴らしさが詰まっています。

「古くても良いものは、良い」。

このシンプルな真理を、これらの昔の薬は力強く証明してくれています。

この記事が、皆さまの薬箱にある薬への愛着や、薬の歴史そのものへの興味を深めるキッカケになれば、嬉しいです!