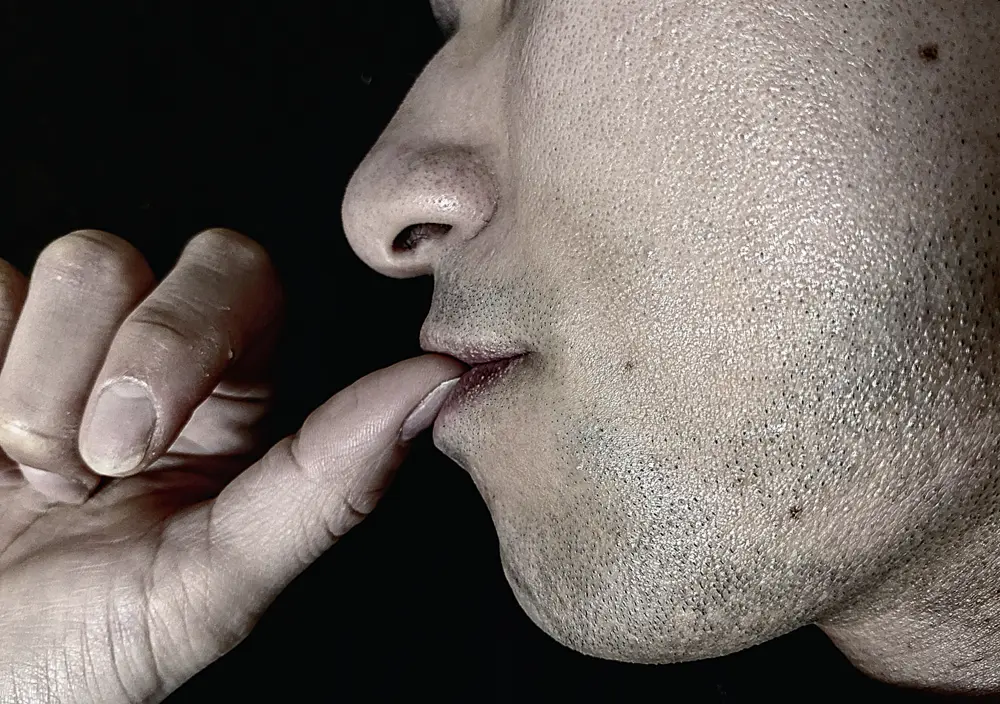

どうしてもやめられない、爪噛み癖。

仕事のプレッシャーを感じた時、人間関係で悩んだ時、無意識に噛んでしまうその癖は、もしかしたらあなたの心が発しているSOSサインなのかもしれません。

「ストレスが原因かも」と薄々気づいてはいても、具体的な治し方が分からず、途方に暮れていませんか?

でも大丈夫!

原因が分かれば、解決策は必ず見つかります。

この記事では、あなたの心の奥にある原因を探りつつ、便利な対策グッズから薬という選択肢まで、本気で爪噛み癖とさよならするための具体的なロードマップを、薬剤師の視点から優しくナビゲートします。

おもしろ関連記事「あがり症に薬なんてあるの?市販薬と処方薬の違いは?薬剤師が徹底解説」も合わせてご覧ください!

その爪噛み、実はあなたの心が発する「SOSサイン」かもしれません

「また噛んじゃった…」

ハッと我に返り、ささくれだらけになった自分の指先を見て、深いため息。

そして、心の奥がチクリと痛む。

そんな自己嫌悪のループに、あなたもきっと何度も陥ってきたことでしょう。

「意志が弱いからだ」「みっともない」と、自分を責め続けてきたかもしれませんね。

でも、まず最初に、あなたに一番伝えたいことがあります。

爪を噛んでしまうのは、決してあなたの意志が弱いからではありません。

それは、緊張した時にゴクリと唾をのんだり、悲しい時に涙が出たりするのと同じ、心が自分を守ろうとするための無意識の反応、いわば「心の反射」のようなもの。

あなたの心が、言葉にならないストレスや不安、退屈といった感情を、どうにかして和らげよう、乗り切ろうとして発している、切実な「SOSサイン」なのです。

医学的には「身体集中反復行動症」という、誰にでも起こりうる行動の一つに分類されることもあり、決して特別なことではありません。(参考:[MSDマニュアル プロフェッショナル版 – 身体集中反復行動症])

さあ、あなたの心の声に、一緒に耳を澄ませてみましょう。

あなたのタイプは?爪噛み癖の3つの隠れた原因

「なぜ、私は爪を噛むんだろう?」

この問いに答える鍵は、あなたが「どんな時に」爪を噛んでいるかに隠されています。

これからご紹介する3つのタイプの中に、きっとあなたの姿が見つかるはずです。

原因①:ストレス・不安を和らげるための「自己鎮静タイプ」

・大事な会議やプレゼンの前、無意識に指が口元にある。

・仕事の締め切りや、人間関係のトラブルで頭がいっぱいの時、気づくと噛んでいる。

・人前で話すのが苦手で、緊張するとつい噛んでしまう。

もし、あなたがこんな場面で爪を噛んでいるなら、それは「自己鎮静タイプ」かもしれません。

爪を噛むというリズミカルな刺激は、まるで赤ちゃんがおしゃぶりをくわえるように、私たちの心を落ち着かせ、不安を和らげる効果があると言われています。

あなたは、あふれ出しそうなストレスや不安という名の激流を、爪を噛むことで必死にせき止め、自分自身の心のバランスを保とうとしているのかもしれません。

それは、あなたが自分を必死になだめようとしている、とても健気で優しい心の働きなのです。

原因②:手持ち無沙汰や退屈しのぎの「暇つぶしタイプ」

・電車の待ち時間や、渋滞にはまっている時。

・特に何も考えていない、ぼーっとしている時。

・テレビや映画を見ている時、物語に没頭するわけでもなく、何となく。

もし、こんな「手持ち無沙汰」な瞬間に爪を噛んでいるなら、あなたは「暇つぶしタイプ」かもしれません。

私たちの脳は、適度な刺激がないと退屈を感じ、手軽な刺激を求めてしまいます。

爪を噛むことは、タバコを吸ったり、貧乏ゆすりをしたりするのと同じように、脳にとって最も手軽で簡単な刺激の一つ。

退屈な時間を乗り切るための、あなたなりの小さな工夫が、いつの間にか癖になってしまったのです。

でも、大丈夫。

もっと楽しくて、あなたの指先が心から喜ぶような、新しい工夫がきっと見つかりますよ。

原因③:完璧主義や考え事のスイッチ「集中タイプ」

・難しい本を読んだり、難解な問題を解いたりしている時。

・仕事で良いアイデアを探して、深く思考に沈んでいる時。

・ビデオゲームで、最高得点を目指して没頭している時。

もし、あなたが何かに深く「集中」している時に爪を噛んでいるなら、それは「集中タイプ」かもしれません。

これは、あなたの素晴らしい集中力の現れ。

爪を噛むという行為で、視覚や聴覚といった他の余計な感覚をシャットアウトし、思考のパフォーマンスを最大限に高めようとする、脳の「集中儀式」のようなものです。

ただ、その儀式のスイッチが、たまたま「爪」になってしまっているだけ。

その素晴らしい集中力を発揮するためのスイッチを、爪以外のものに切り替えることができれば、あなたの能力はもっと輝きを増すはずです。

原因がわからなくても大丈夫!今日から始める「本気の治し方」

「自分はどのタイプか、よくわからない…」

そう感じたとしても、全く問題ありません。

これからご紹介する爪噛み癖の治し方は、原因がわからなくても、今日からすぐに始められる具体的なアクションプランです。

「物理的に防ぐ力」と「心と向き合う力」、この二つの力を組み合わせることで、あなたの長年の癖に、本気で立ち向かっていきましょう。

STEP1:物理的にストップ!「噛めなくする」最強お助けグッズ

「今日から絶対に噛まないぞ!」と固く決意しても、無意識の癖は、あなたの意志の力をいとも簡単に乗り越えてきます。

意志の力と無意識の癖が戦えば、ほとんどの場合、無意識が勝ちます。

だからこそ、最初の戦略は「戦わない」こと。

物理的に「噛めない」状況を作り、癖が顔を出す土俵そのものをなくしてしまうのが、最も賢く、効果的なのです。

あなたの強力なサポーターになってくれる、お助けグッズをご紹介します。

▼最強お助けグッズ比較表

| グッズ名 | 特徴 | メリット | デメリット | こんなあなたにおすすめ |

| 爪噛み防止マニキュア | 苦い成分を配合した透明なトップコート | 透明なので目立たない。 味が不快なので噛むのを物理的に防ぐ。 | 味が不快。 食事の際などに、手に味が移ることがある。 | 周囲に知られずにこっそりと爪噛みをやめたい方。 |

| テープ/絆創膏 | 爪や指先を物理的に覆う | 安価で手軽に試せる。 爪を物理的に守ることができる。 | 目立つ。 水仕事などで剥がれやすい。 | まずは手軽に爪噛みをやめるきっかけがほしい方。 |

| ジェルネイル/ネイルチップ | 爪の表面を厚く硬くコーティングする | 物理的に爪を噛めなくなる。 爪が綺麗に見え、やめるモチベーションになる。 | 施術にコストがかかる。 自爪への負担がある。 | 爪を綺麗にしながら、本格的に爪噛みをやめたい方。 |

| ネイルオイル/ハンドクリーム | 爪や指先の保湿、ケアを行う | 爪を「ケアする」意識が生まれ、爪噛みをしなくなる。 香りでリラックス効果も期待できる。 | 直接的な爪噛み防止効果は低い。 | 爪噛みと同時に、手荒れや乾燥も一緒にケアしたい方。 |

これらのグッズは、ただ爪を噛むのを防ぐだけではありません。

苦いマニキュアは「これは噛む場所じゃないよ」と脳に教え、可愛い絆創膏や綺麗なジェルネイルは「私の指先は、大切にされるべき存在なんだ」という自己肯定感を育んでくれます。

そして、お気に入りの香りのネイルオイルは、「噛む」という行為を、「ケアする」というポジティブな行為へと意識を塗り替えてくれるのです。

STEP2:自分の心と向き合う。タイプ別「気持ちを逸らす」魔法

お助けグッズで物理的な防御壁を築きながら、同時に、爪に向かっていたエネルギーを別の方向へ逃がしてあげる「心のトレーニング」を始めましょう。

あなたのタイプに合った、気持ちを逸らす魔法をご紹介します。

【自己鎮静タイプさんへ】新しい「安心のお守り」を見つける冒険

あなたが爪を噛むことで得ていた「安心感」を、別の何かで手に入れましょう。

それは、あなたの新しい「お守り」になります。

☆ ストレスボールやハンドスピナー

ポケットに忍ばせておき、緊張した時にニギニギ、クルクル。

手の中で感じる確かな感触が、心を落ち着かせてくれます。

☆ お気に入りのアロマ

アロマオイルを染み込ませたハンカチや、練り香水を持ち歩き、不安な時にそっと香りを吸い込む。

香りは脳に直接働きかけ、気分を切り替えてくれます。

☆ 深呼吸

最もシンプルで強力な魔法。

鼻から4秒吸って、口から8秒かけてゆっくり吐く。

これを3回繰り返すだけで、高ぶった神経は静まります。

【暇つぶしタイプさんへ】指先が喜ぶ「新しい趣味」への招待状

あなたが退屈しのぎに費やしていた時間を、新しいスキルを身につけるワクワクする時間に変えてみませんか?

指先を使う趣味は、最高の代替行動になります。

☆ スマホのパズルゲームやリズムゲーム

手軽に始められ、指先を常に動かしておくことができます。

☆ 編み物や刺繍

創造的な活動は、脳に満足感を与えます。

小さなコースター一つでも、完成した時の達成感は格別です。

☆ ペン回しや楽器演奏

少し練習が必要ですが、マスターすれば一生モノの特技に。

退屈な時間が、練習のチャンスに変わります。

【集中タイプさんへ】爪以外の「集中儀式」をクリエイトする

あなたの素晴らしい集中力を、爪を犠牲にすることなく発揮するための、新しい「集中儀式」を創り出しましょう。

☆ ガムを噛む、ミントタブレットを食べる

「噛む」という行為を、口の中で完結させます。

リズミカルな咀嚼運動は、集中力を高める効果も期待できます。

☆ 思考を書き出す

考えが煮詰まった時、指を口に持っていく代わりに、ペンを持ってノートに書き出す。

思考が整理され、爪も守られます。

☆ 集中モードに入るための音楽

お気に入りのインストゥルメンタル曲などを「これを聴いたら集中モード」という合図(アンカリング)にするのも効果的です。

【コラム】お子さんの爪噛みで悩む、お父さんお母さんへ

この記事を読んでいる方の中には、「自分のことではなく、子どもの爪噛みが心配で…」という親御さんもいらっしゃるかもしれません。

我が子の指先が、ささくれだらけになっているのを見るのは、本当に胸が痛みますよね。

「私の愛情が足りないせい?」「育て方が悪いのかな…」と、ご自身を責めてしまっている方もいるかもしれません。

でも、どうか安心してください。子どもの爪噛みは、成長の過程で多くの子に見られる、ごく自然な癖の一つなのです。

大人の爪噛みと原因は似ていますが、子どもならではの繊細な心のサインが隠れていることもあります。

子どもの爪噛みに隠された、小さな心の声

子どもは、自分の気持ちをうまく言葉で表現できません。

その代わり、行動でサインを送ってきます。

不安や寂しさのサイン

「もっとパパやママに見てほしい」「甘えたい」という気持ちの現れ。

新しい環境(入園、入学、引っ越し)や、弟や妹が生まれたことへの戸惑いなどがきっかけになることも。

欲求不満のサイン

何かを我慢していたり、思い通りにならなかったりする時のストレス。

退屈のサイン

テレビを見ている時など、手持ち無沙汰になった時の単なる癖。

まずは、「どうして噛んじゃうの!」と問い詰めるのではなく、「何か不安なことがあるのかな?」「寂しいのかな?」と、お子さんの心の声にそっと耳を傾けてあげることが、解決への第一歩になります。

親がすぐできる、3つの「やさしい対策」

子どもの爪噛みは、大人のように「意志の力で治す」ものではありません。

無理にやめさせようとすると、逆効果になってしまうことも。

大切なのは、安心感を与え、爪以外のものに興味を向けさせてあげることです。

1.叱るより、抱きしめる。「安心感」のシャワーを

一番大切な、そして何より効果的な対策です。

爪を噛んでいるのを見つけても、「ダメ!」「汚い!」と叱るのはぐっとこらえてください。

叱られると、子どもは「爪を噛む=悪いこと」と理解する前に、「自分は悪い子だ」と感じ、不安が余計に強くなってしまいます。

むしろ、噛んでいるのを見つけたら、「どうしたの?」と優しく声をかけたり、そっと手を握ってあげたり、ぎゅっと抱きしめたりして、安心感を与えてあげましょう。

「あなたのことを見ているよ」というメッセージが、何よりのお薬になります。

2.指先がもっと楽しくなる「魔法」をかける

爪を噛む暇がないくらい、指先が夢中になる遊びに誘ってあげましょう。

- 手を使う遊び:粘土、お絵かき、ブロック、折り紙、指人形など、創造力を掻き立てる遊びは特におすすめです。

- 外で思いっきり遊ぶ:砂遊びやどろんこ遊びは、指先の感覚を刺激し、ストレス発散にもなります。

- 爪のケアタイム:爪を短く切って、やすりで優しく整えてあげましょう。「爪さん、きれいになって気持ちいいね」と声をかけながらケアすることで、爪を「噛む」対象から「大切にする」対象へと意識を変えていくことができます。

3.「噛みにくくする」物理的なお手伝い

どうしても噛んでしまう場合は、物理的なサポートも有効です。

☆ 爪噛み防止マニキュア(子ども用)

お子さんが使えるように、苦味成分に安全なもの(安息香酸デナトニウムなど)を使用した製品があります。

使用する際は必ず対象年齢や成分を確認しましょう。

☆ 絆創膏や指サック

お気に入りのキャラクターの絆創膏を貼ってあげると、「〇〇が爪を守ってくれてるね」と、子どもも前向きな気持ちで受け入れやすくなります。

大人の場合と同じく、原因は一つではないかもしれません。

焦らず、愛情を持って見守りながら、お子さんに合った方法を試してみてください。

もし、爪の変形がひどかったり、出血を繰り返したり、他にも気になる行動(髪を抜く、まばたきが多いなど)が見られたりする場合は、かかりつけの小児科や、児童精神科、発達外来などの専門家に相談することも、大切な選択肢の一つです。

どうしても治らない時は?「専門家の力」と「薬」という選択肢

セルフケアを色々試しても、どうしても爪噛み癖がやめられない…。

もし、あなたがそう感じているなら、それはあなたが弱いからではありません。

癖の裏に、専門家のサポートが必要な、より深い原因が隠れているのかもしれません。

一人で抱え込まず、専門家という頼れる仲間の力を借りる勇気も、素晴らしい治し方の一つです。

市販で頼れるものはある?漢方薬というお守り

専門医にかかる前に、市販の薬で何か試せるものはないか、と考える方もいるでしょう。

その場合、選択肢となるのが「漢方薬」です。

爪を噛んでしまうほどのイライラや不安、神経の高ぶりといった「心の土壌」に働きかけ、体質から穏やかにしていくのが漢方薬のアプローチです。

例えば、「抑肝散(よくかんさん)」は神経の高ぶりやイライラを鎮めることで知られ、「桂枝加竜骨牡蛎湯(けいしかりゅうこつぼれいとう)」は繊細で不安になりやすい方の心を落ち着かせる手助けをしてくれます。

ただし、漢方薬は体質(証)に合わせることが何よりも重要です。

購入の際は、ぜひ私たち薬剤師や登録販売者に、「こんな時に爪を噛んでしまうんです」と、あなたの状況を詳しくお話しください。

病院で相談できる「処方薬」のこと

まず大切なこととして、爪噛み癖そのものを直接治す特効薬というものは、現在のところありません。

しかし、爪噛みの背景に、治療が必要なレベルの強い不安障害や強迫症(OCD)、うつ病などが隠れている場合があります。

その場合、専門医の診断のもと、心のバランスを整えるための薬物療法が選択されることがあります。

例えば、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)などの抗うつ薬は、不安感や「やめたくてもやめられない」という強迫的な思考を和らげることで、結果的に爪を噛むという行動を減らす効果が期待できます。

これらは、専門家による心の治療の一環として用いられる薬であり、自己判断で使うものではありません。

しかし、「そういう選択肢もあるんだ」と知っておくだけで、心が少し軽くなるかもしれませんね。(参考:日本不安症学会 – 社交不安症の診療ガイドライン)

何科に行けばいい?あなたの悩みに合う診療科の選び方

「専門家に相談したいけど、何科に行けばいいの?」という疑問にお答えします。

皮膚科

爪の変形がひどい、ささくれから化膿(ひょう疽)しているなど、まずは指先の物理的なダメージを治療したい場合。爪を健康な状態に戻すためのケア方法についても相談できます。

心療内科・精神科

ストレスや不安が主な原因だと強く感じる、日常生活に支障が出るほど悩んでいる、気分が落ち込みがちなど、心のケアを中心に進めたい場合。

薬物療法だけでなく、カウンセリングなどの心理的なアプローチも受けられます。

どちらの科が適切か迷う場合は、まずはかかりつけ医や、私たちのような薬局の薬剤師に「爪噛みで悩んでいて…」と相談してみてください。

あなたに合った診療科を一緒に考えさせていただきます。

受診は決して恥ずかしいことではありません。

あなたの悩みを解決するための、最も確かな一歩なのです。

まとめ:原因を知れば、やめられる。あなたの指先は、きっと変わる

長い旅、お疲れ様でした。

やめられない爪噛み癖の治し方は、ただ我慢する根性論ではないこと、そして、その背景にはあなたの心が発する切実なSOSサインが隠れていることを、ご理解いただけたでしょうか。

爪噛み癖を本気で治すための道筋は、一つではありません。

原因を知り、物理的なお助けグッズで行動をブロックし、心のケアでエネルギーの矛先を変えてあげる。

そして、時には漢方薬や専門家という頼れる仲間の力を借りる。

これらの選択肢を組み合わせ、あなただけのオリジナルな治し方を見つけることが、成功への鍵です。

焦らないでください。

何十年も一緒にいた癖が、明日すぐに消えるわけではありません。

でも、この記事を読んで「これなら試せるかも」と一つでも思えたなら、それがあなたの未来を変える、確かな第一歩です。

小さな成功を一つひとつ積み重ねていけば、あなたの指先は、きっと変わります。

自信を持って、人前で堂々と手を出せる日が、必ずやってきます!